转篇长文,回答李约瑟之中国为何没有产生近代科学的问题

发表于 : 2022年 11月 25日 08:09

上次版上讨论过这个李约瑟难题:

viewtopic.php?t=51151

前些天看到这篇发表在《科学文化评论》2017年第14卷第4期的长文,从中西科学形态、制度形态、文明形态以及科技与经济的历史相关性这几方面探讨此问题:

刘则渊:“李约瑟悖论”的理论内涵与经济背景

http://zhishifenzi.blog.caixin.com/archives/172083

看得累死……摘录作者的几个论点,给有志之士参考:

一、中西科学形态比较

李约瑟在为中国古代科学成就辩护时,实际上包含了古代科学形态是保守的,靠经验世代积累,呈渐进演化趋向,从而决定了它在中国不能直接转变为具有内在变革机制的近代科学形态。换句话说,中国为什么没有产生近代科学,是由于中国古代科学自身缺失变革的内在动因。

二、中西制度形态比较

中国封建制度鼓吹仕途经济(科举制),阻碍了人们成为对科学自由探索的科学家,缺乏产生近代科学所需的文化环境与产权制度。而中国适应传统农业及手工业技术渐进发展的制度形态属于小农经济即自然经济制度,且历来重农抑商的政策亦不利于商人阶级与市场经济制度的发展。

三、中西文明形态比较

中国古代文明本质上属于农耕文明形态,正是基于皇权标准的社会控制,直到近代也没有从农耕文明转变为近代工业文明形态,以及产生实现这种转变所依赖的先进技术基础与制度条件。

四、中西科技与经济之间的历史相关性

(一)数据分析材料:

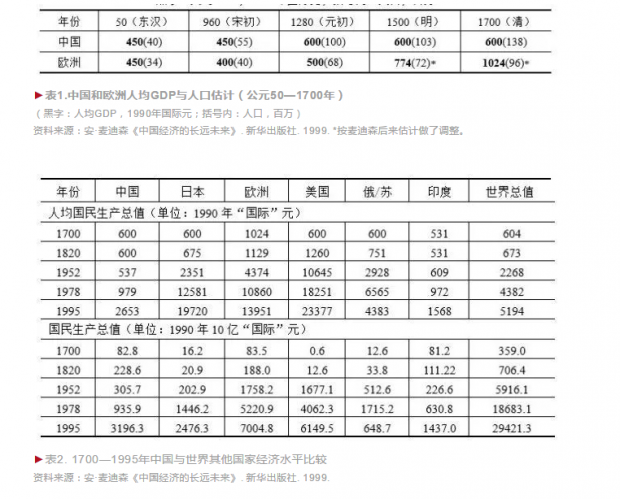

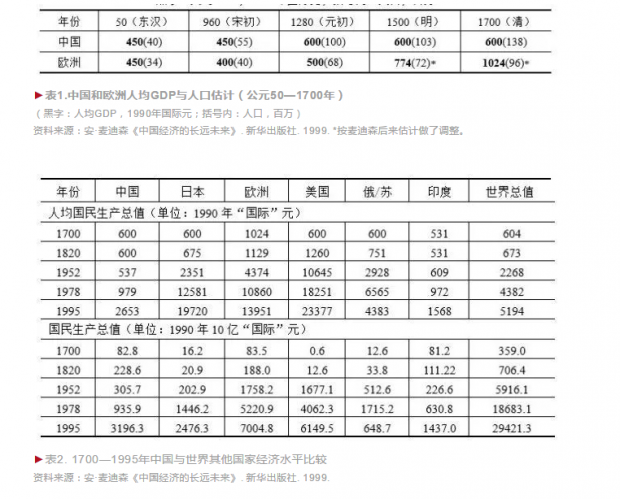

1. 著名经济学家安格斯·麦迪森(Angus Madison)《中国经济的长远未来》(1999)(楚序平、吴湘松译. 北京: 新华出版社. 1999,页32—58)。该文比较了公元1世纪以来的中欧经济数据;

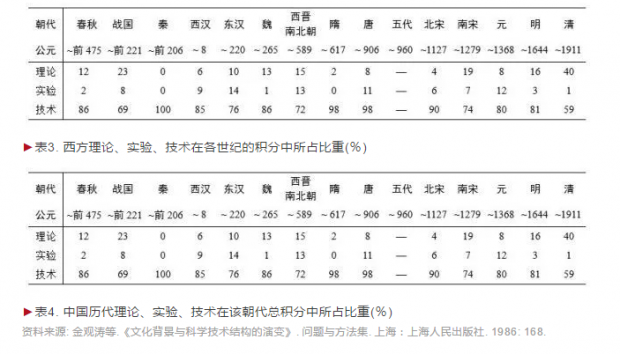

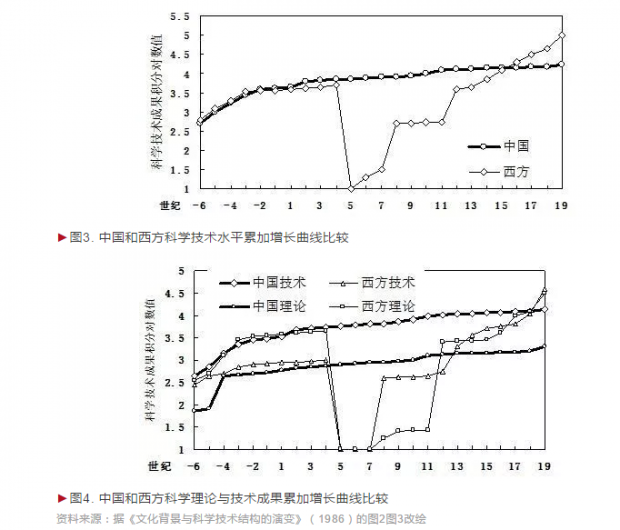

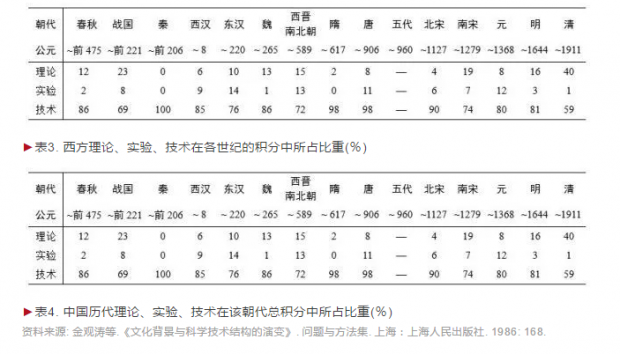

2. 金观涛、樊洪业和刘青峰的《文化背景与科学技术结构的演变》(问题与方法集. 上海: 上海人民出版社. 1986. 168—235)。该文用科学计量学方法对公元前6世纪至19世纪中西科学技术成果的统计进行了处理和分析,是一篇大跨度的计量科学史力作。

(二)中西经济与科技的历史数据分析

1. 根据麦迪森对中国和欧洲经济增长状况所做的历史考察和估计,从公元1世纪到17世纪末:

中国:人口从4000万增长到1.3亿人,人均收入在宋朝时增长了大约三分之一。元朝(13—14世纪)收入下降;明清两朝大致保持平稳。

欧洲:1世纪和中国经济发展水平相近。进入中世纪欧洲人均收入大大落后于中国。然而16世纪之后欧洲人均收入迅速增长,又大大高于中国。

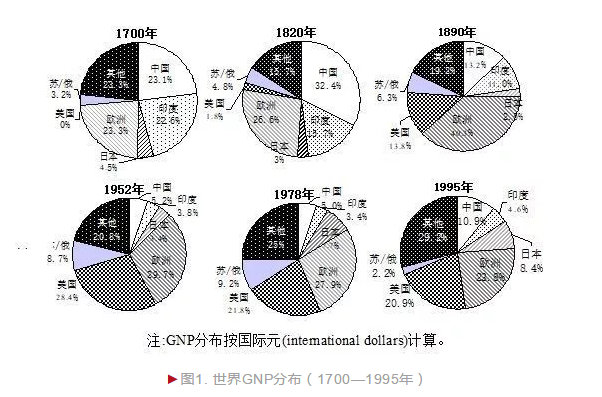

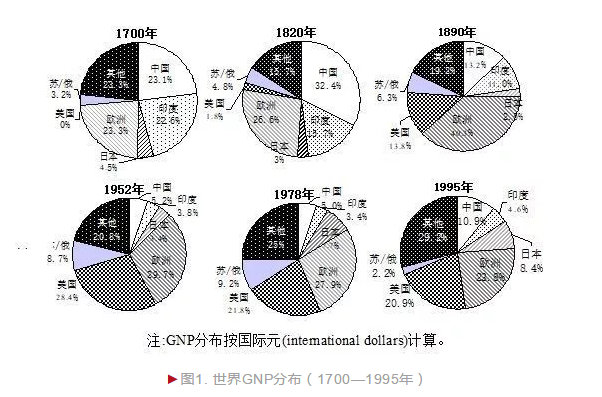

2. 当欧洲进入资本主义时代之后,中国仍停留在封建专制社会,经济已相对落伍。

18世纪,除欧洲外,中国人均收入和美国、俄国、日本相差无几,经济总体实力仍高于这些国家。

但其后美、俄、日等国先后引入西欧科技,完成工业革命,到19世纪中后期经济水平迅速超过中国。

但直到19世纪初至鸦片战争之前,中国经济仍占世界总量的三分之一,不过人均收入已低于世界平均水平,仅为欧洲的二分之一。

清政府闭关锁国,走向衰落;西方列强的入侵,加剧了中国的衰败。到20世纪中叶,中国经济只占世界的5%,人均收入仅为世界平均水平的四分之一。

新中国成立后,中国人民站起来了,经济增长明显。改革开放以来,国民经济迅速发展,1978—1995年平均增长7.49%,是中国历史上发展最快最好的时期。

3. 比较中国和欧洲的科技发展状况:

(这两个表好像一样?)

公元5世纪之前技术成果中国优于欧洲,而理论科学成果欧洲则优于中国;

在5世纪到15世纪之间,即晋朝至明朝期间,中国科学技术总体上远远强于欧洲,尤其是5世纪到11世纪欧洲科技成果在统计近于空白。这同经济统计的结果具有高度的对应关系。这实际上是由于欧洲在黑暗的中世纪经济、科技的衰落,使得始终保持经济、科技平稳增长的中国相对领先。

16世纪之后,欧洲技术成果在总积分中的比重迅速增加,亦与欧洲经济超越中国相一致。

4. 小结

中国和欧洲在科技与经济相互之间呈现明显的正相关性,特别是技术和经济的相关性尤为突出。从总体上看,中国技术成果的比重始终远远大于科学理论成果比重,这说明中国实用科学与经验技术的渐进积累,同中国经济的渐进缓慢增长是相一致的。

(三)中西科技与人均GDP的历史比较曲线

1. 四条比较曲线:

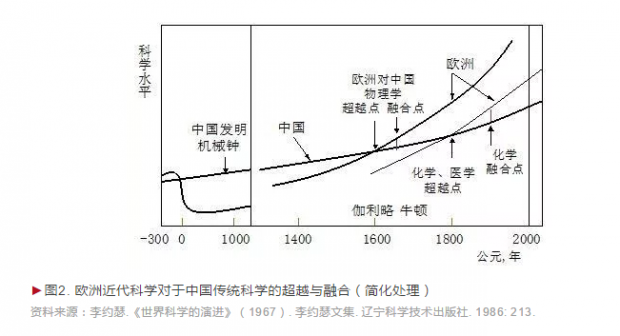

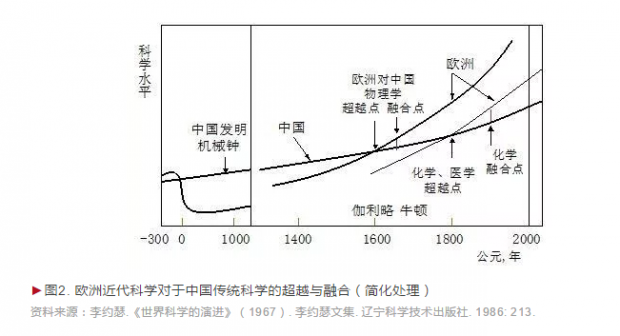

(1)李约瑟《世界科学的演进》一文中的“欧洲和中国在世界科学发展中的作用”示意曲线:

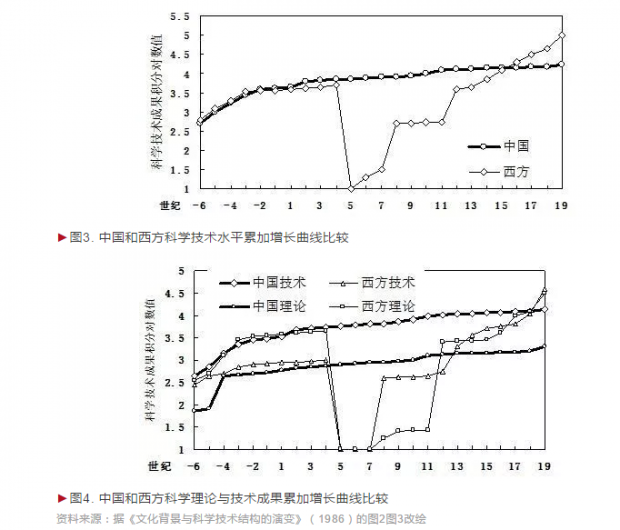

(2)金观涛等《文化背景与科学技术结构的演变》关于中西方各自的科学技术水平累加增长曲线;和

(3)由以上两条曲线改绘的中西科技比较曲线:

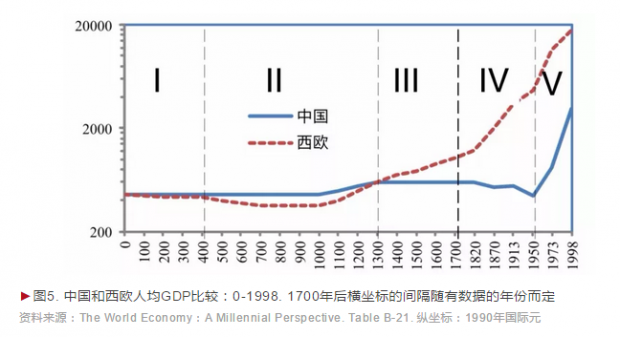

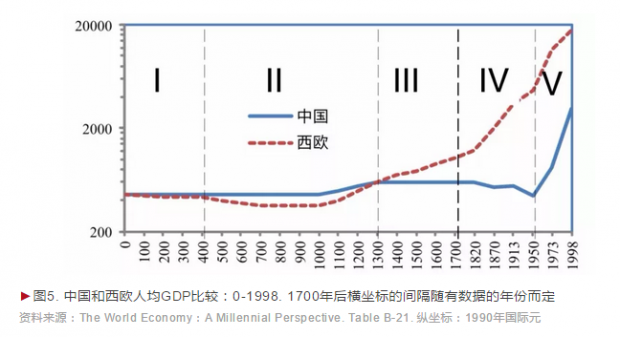

(4)依据麦迪森的The World Economy: A Millennial Perspective的数据(Paris: OECD Publications. 2001, p. 264)绘制的中国和西欧人均GDP比较曲线。

观察发现:四条曲线的形态高度相似;(3)、(4)两条中西科技曲线和人均GDP曲线的各阶段关键节点契合。

2. 科学学角度的解释

前三条科技曲线显示了中欧历史上科学与经济相关联的一个重要现象:

进入中世纪前欧洲经济已落后于中国,其后欧洲科学技术亦随之衰落,甚至停滞;

而15世纪欧洲科学技术对中国的超越,则在14世纪欧洲经济领先中国之后。

由此可以判断科学技术活动是在经济较为繁荣之后,科学活动基本上是跟随而不是引领经济活动。

欧洲对中国的超越在于:正是文艺复兴后欧洲工场手工业与商业的发展,催生了近代科学的诞生;18世纪工业革命之后,在机器大工业的需求与条件下,力学、化学、电磁学等科学分支的新发现才相继转化为新兴工业技术,直到19世纪下半叶以后科学相对于技术对工业的作用才由配角逐渐变为主角,科学进步才成为引领经济增长越来越重要的动因,科学技术才成为第一生产力。

3. 经济学角度的解释

从第四条人均GDP比较曲线,从社会发展中技术与生产力的理论层面来分析中欧经济发展历程。

按人类社会发展历程,可以将技术发展分为远古社会的机会技术、农耕社会的经验技术、工业社会的规则技术和后工业社会的智力技术几个阶段。

在远古机会技术阶段,依赖原始人类的偶然发明,生产力低下,连绵几十万年至上百万年。

从第四条人均GDP比较曲线看:

Ⅰ:到公元1世纪,中国和欧洲早就越过远古机会技术时期,且早已进入农耕社会经验技术阶段,由于农业和手工业的分工,有了专门制造各种工具的各类工匠,凭借可积累发展和研习传授的经验技术,提高了发明的成功率和技艺水平,生产力不断提高,在公元5世纪之前中欧经济水平相当。

Ⅱ:公元5—14世纪,中国建立起大统一封建帝国,虽经诸多改朝换代,却催生了大量技术发明和生产力发展,经济繁荣稳定;而欧洲却进入黑暗的中世纪,技术与经济均迅速衰落。

Ⅲ:14—17世纪,东方、尤其是中国的古代科学与技术沿丝绸之路西传,保存在阿拉伯世界的希腊科学遗产,一起会聚在伊斯兰旗帜下形成灿烂的综合,进入黑暗破晓前的西欧,终于造成文艺复兴时代的到来和近代科学的诞生;同时产生了工场手工业及其工艺分工,提高了生产效率,在技术与经济上曾经长期落伍的西欧迅速反超中国。

Ⅳ:18世纪英国首先爆发了工业革命,其动因在于世界市场的商品需求,推动了家庭手工业向工场手工业的转变,手工工场的内部分工诱发了机器的发明与应用,进而转变为机器大工业,工厂制度与规则技术促进了大规模机器生产;而工业革命之所以没有起源于中国,就在于中国始终停留在家庭手工业阶段,依赖于经验技术的渐进积累,缺乏技术变革的动力,而被工业社会的西欧远远抛在后面,中欧之间的经济差距急剧扩大。

最后说明一下人均GDP比较曲线的最右侧,即Ⅴ:

新中国成立终止了鸦片战争以来经济衰退的趋势,经济迅速恢复;

改革开放后人均GDP快速上升,与西欧的差距开始缩小。

按购买力平价计,1998年中国GDP总量位居世界第二,仅次于美国,超过西欧各国,低于西欧总和;2000年已占世界的12%。

我们什么时候使这个比例上升到人口相同的比例22%,这是一项极其艰巨的任务。

五、结论

中国现代化建设实践必将最终破解“李约瑟悖论”,实现科学与文明的伟大复兴。正在崛起的中国将会给李约瑟悖论的破解交出一份什么样的答卷呢?人们且拭目以待。

viewtopic.php?t=51151

前些天看到这篇发表在《科学文化评论》2017年第14卷第4期的长文,从中西科学形态、制度形态、文明形态以及科技与经济的历史相关性这几方面探讨此问题:

刘则渊:“李约瑟悖论”的理论内涵与经济背景

http://zhishifenzi.blog.caixin.com/archives/172083

看得累死……摘录作者的几个论点,给有志之士参考:

一、中西科学形态比较

李约瑟在为中国古代科学成就辩护时,实际上包含了古代科学形态是保守的,靠经验世代积累,呈渐进演化趋向,从而决定了它在中国不能直接转变为具有内在变革机制的近代科学形态。换句话说,中国为什么没有产生近代科学,是由于中国古代科学自身缺失变革的内在动因。

二、中西制度形态比较

中国封建制度鼓吹仕途经济(科举制),阻碍了人们成为对科学自由探索的科学家,缺乏产生近代科学所需的文化环境与产权制度。而中国适应传统农业及手工业技术渐进发展的制度形态属于小农经济即自然经济制度,且历来重农抑商的政策亦不利于商人阶级与市场经济制度的发展。

三、中西文明形态比较

中国古代文明本质上属于农耕文明形态,正是基于皇权标准的社会控制,直到近代也没有从农耕文明转变为近代工业文明形态,以及产生实现这种转变所依赖的先进技术基础与制度条件。

四、中西科技与经济之间的历史相关性

(一)数据分析材料:

1. 著名经济学家安格斯·麦迪森(Angus Madison)《中国经济的长远未来》(1999)(楚序平、吴湘松译. 北京: 新华出版社. 1999,页32—58)。该文比较了公元1世纪以来的中欧经济数据;

2. 金观涛、樊洪业和刘青峰的《文化背景与科学技术结构的演变》(问题与方法集. 上海: 上海人民出版社. 1986. 168—235)。该文用科学计量学方法对公元前6世纪至19世纪中西科学技术成果的统计进行了处理和分析,是一篇大跨度的计量科学史力作。

(二)中西经济与科技的历史数据分析

1. 根据麦迪森对中国和欧洲经济增长状况所做的历史考察和估计,从公元1世纪到17世纪末:

中国:人口从4000万增长到1.3亿人,人均收入在宋朝时增长了大约三分之一。元朝(13—14世纪)收入下降;明清两朝大致保持平稳。

欧洲:1世纪和中国经济发展水平相近。进入中世纪欧洲人均收入大大落后于中国。然而16世纪之后欧洲人均收入迅速增长,又大大高于中国。

2. 当欧洲进入资本主义时代之后,中国仍停留在封建专制社会,经济已相对落伍。

18世纪,除欧洲外,中国人均收入和美国、俄国、日本相差无几,经济总体实力仍高于这些国家。

但其后美、俄、日等国先后引入西欧科技,完成工业革命,到19世纪中后期经济水平迅速超过中国。

但直到19世纪初至鸦片战争之前,中国经济仍占世界总量的三分之一,不过人均收入已低于世界平均水平,仅为欧洲的二分之一。

清政府闭关锁国,走向衰落;西方列强的入侵,加剧了中国的衰败。到20世纪中叶,中国经济只占世界的5%,人均收入仅为世界平均水平的四分之一。

新中国成立后,中国人民站起来了,经济增长明显。改革开放以来,国民经济迅速发展,1978—1995年平均增长7.49%,是中国历史上发展最快最好的时期。

3. 比较中国和欧洲的科技发展状况:

(这两个表好像一样?)

公元5世纪之前技术成果中国优于欧洲,而理论科学成果欧洲则优于中国;

在5世纪到15世纪之间,即晋朝至明朝期间,中国科学技术总体上远远强于欧洲,尤其是5世纪到11世纪欧洲科技成果在统计近于空白。这同经济统计的结果具有高度的对应关系。这实际上是由于欧洲在黑暗的中世纪经济、科技的衰落,使得始终保持经济、科技平稳增长的中国相对领先。

16世纪之后,欧洲技术成果在总积分中的比重迅速增加,亦与欧洲经济超越中国相一致。

4. 小结

中国和欧洲在科技与经济相互之间呈现明显的正相关性,特别是技术和经济的相关性尤为突出。从总体上看,中国技术成果的比重始终远远大于科学理论成果比重,这说明中国实用科学与经验技术的渐进积累,同中国经济的渐进缓慢增长是相一致的。

(三)中西科技与人均GDP的历史比较曲线

1. 四条比较曲线:

(1)李约瑟《世界科学的演进》一文中的“欧洲和中国在世界科学发展中的作用”示意曲线:

(2)金观涛等《文化背景与科学技术结构的演变》关于中西方各自的科学技术水平累加增长曲线;和

(3)由以上两条曲线改绘的中西科技比较曲线:

(4)依据麦迪森的The World Economy: A Millennial Perspective的数据(Paris: OECD Publications. 2001, p. 264)绘制的中国和西欧人均GDP比较曲线。

观察发现:四条曲线的形态高度相似;(3)、(4)两条中西科技曲线和人均GDP曲线的各阶段关键节点契合。

2. 科学学角度的解释

前三条科技曲线显示了中欧历史上科学与经济相关联的一个重要现象:

进入中世纪前欧洲经济已落后于中国,其后欧洲科学技术亦随之衰落,甚至停滞;

而15世纪欧洲科学技术对中国的超越,则在14世纪欧洲经济领先中国之后。

由此可以判断科学技术活动是在经济较为繁荣之后,科学活动基本上是跟随而不是引领经济活动。

欧洲对中国的超越在于:正是文艺复兴后欧洲工场手工业与商业的发展,催生了近代科学的诞生;18世纪工业革命之后,在机器大工业的需求与条件下,力学、化学、电磁学等科学分支的新发现才相继转化为新兴工业技术,直到19世纪下半叶以后科学相对于技术对工业的作用才由配角逐渐变为主角,科学进步才成为引领经济增长越来越重要的动因,科学技术才成为第一生产力。

3. 经济学角度的解释

从第四条人均GDP比较曲线,从社会发展中技术与生产力的理论层面来分析中欧经济发展历程。

按人类社会发展历程,可以将技术发展分为远古社会的机会技术、农耕社会的经验技术、工业社会的规则技术和后工业社会的智力技术几个阶段。

在远古机会技术阶段,依赖原始人类的偶然发明,生产力低下,连绵几十万年至上百万年。

从第四条人均GDP比较曲线看:

Ⅰ:到公元1世纪,中国和欧洲早就越过远古机会技术时期,且早已进入农耕社会经验技术阶段,由于农业和手工业的分工,有了专门制造各种工具的各类工匠,凭借可积累发展和研习传授的经验技术,提高了发明的成功率和技艺水平,生产力不断提高,在公元5世纪之前中欧经济水平相当。

Ⅱ:公元5—14世纪,中国建立起大统一封建帝国,虽经诸多改朝换代,却催生了大量技术发明和生产力发展,经济繁荣稳定;而欧洲却进入黑暗的中世纪,技术与经济均迅速衰落。

Ⅲ:14—17世纪,东方、尤其是中国的古代科学与技术沿丝绸之路西传,保存在阿拉伯世界的希腊科学遗产,一起会聚在伊斯兰旗帜下形成灿烂的综合,进入黑暗破晓前的西欧,终于造成文艺复兴时代的到来和近代科学的诞生;同时产生了工场手工业及其工艺分工,提高了生产效率,在技术与经济上曾经长期落伍的西欧迅速反超中国。

Ⅳ:18世纪英国首先爆发了工业革命,其动因在于世界市场的商品需求,推动了家庭手工业向工场手工业的转变,手工工场的内部分工诱发了机器的发明与应用,进而转变为机器大工业,工厂制度与规则技术促进了大规模机器生产;而工业革命之所以没有起源于中国,就在于中国始终停留在家庭手工业阶段,依赖于经验技术的渐进积累,缺乏技术变革的动力,而被工业社会的西欧远远抛在后面,中欧之间的经济差距急剧扩大。

最后说明一下人均GDP比较曲线的最右侧,即Ⅴ:

新中国成立终止了鸦片战争以来经济衰退的趋势,经济迅速恢复;

改革开放后人均GDP快速上升,与西欧的差距开始缩小。

按购买力平价计,1998年中国GDP总量位居世界第二,仅次于美国,超过西欧各国,低于西欧总和;2000年已占世界的12%。

我们什么时候使这个比例上升到人口相同的比例22%,这是一项极其艰巨的任务。

五、结论

中国现代化建设实践必将最终破解“李约瑟悖论”,实现科学与文明的伟大复兴。正在崛起的中国将会给李约瑟悖论的破解交出一份什么样的答卷呢?人们且拭目以待。