#1 张夏衡10年内拿炸药奖

我认为这个反应是足够得诺奖的。这个反应一定会成为第一个基础有机化学教材中全部以中国人命名的反应,而且肯定会成为基础有机化学教科书里芳香胺转化的首选反应,将芳香重氮盐的反应挤到第二位。

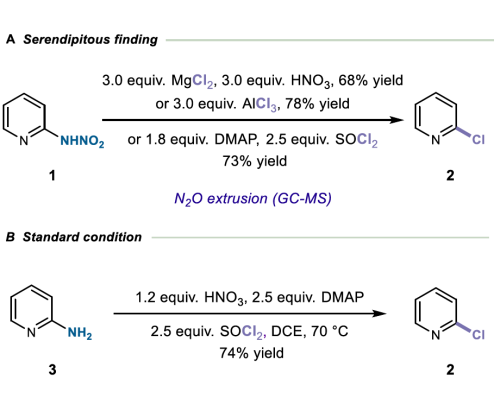

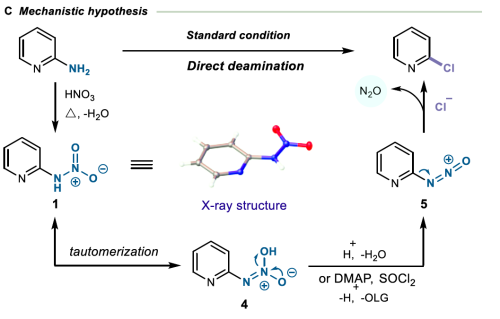

首先,作为一个学了课堂上该学过的全部有机课,从基础有机到高等有机,外加合成方法论和精细有机化工工艺学这些本科和研究生阶段该上的各种有机课程的人,虽然我博士阶段去做分析,但原则上我自认有机学得还是足够多的。在我学过的各种有机课程里,将氧化亚氮作为离去基团的反应是没有的。也许确实有这么个反应存在于某本人名反应的手册里,但它一定不是正常有机化学教学中会遇到的想法。它的底物和反应物都是很常用的试剂,按说早就应该有人尝试过到底能做出些什么来了,但好巧不巧就是没人做过。

其次,有人说这个反应太简单了,难以与得诺奖的那些反应相比。我得说这是开辟了以氧化亚氮作为离去基团的新思路,将来未必不能扩展到其它体系里。文章尝试的基本上都是缺电子或者带有吸电子基团的芳香胺。将来这个思路经过发展,未必不能推广到富电子的芳香胺,乃至于推广到脂肪胺上。就像当年Heck反应只适用卤代芳香化合物与末端烯烃的偶联,但经过一系列发展,过渡金属催化的交叉偶联反应已经可以实现各种常见底物之间的连接,并最终得到诺奖。

最后,这个工作的工作量还是很大的,做了100多个底物,研究了反应的动力学,整个补充材料有300多页,各方面表征都很全。