那些年,我们吃过的伪西餐

版主: kazaawang, wh

那些年,我们吃过的伪西餐

刚在本冰师姐的楼里说起,在国内肯德基吃的土豆泥特别好吃。炸鸡的味道不记得了,不过听好几个这里的小朋友说国内的比美国的好吃。

还想起以前在国内吃的自己做的土豆色拉,也比这里超市买的好吃;自己手调的色拉酱特别厚,奶味足,也不甜。徒手做色拉酱是个技术活,一要顺着一个方向打蛋液,千万不能换方向,否则永远打不厚;二要打到地老天荒,绝望的尽头才见曙光。我在同学家吃的几次都是同学爸妈做的;有一次同学来我家,我们自己捣鼓,果然没打成蛋黄酱。记不清怎么回事,好像是蛋液一直没起泡发白。我到现在还没自己做过土豆色拉,依然笼罩在当年的阴影里。

还有一道经典的国内流行、国外不见经传的西餐是罗宋汤。问过好几个俄罗斯同学,皆茫然不知何谓罗宋汤。考证了半天,原来这是一道假冒洋货的土特产。我第一次大概是在上海红房子西餐厅吃的,我的漂亮的小姨当时在那里当服务员,耐心地帮我把餐巾一角掖进衣领,教我用勺子舀汤时要从里往外舀,喝汤时不要砸吧出声。记得那红红的汤特别诱人,奶白的卷心菜、酸甜的番茄、咸软而韧的牛肉组合成香味四溢的口感,馋得我吃了一碗又添一碗。我妈我外婆也会做。我现在也做。去年入冬时还看到家居版的版主贴了他做的罗宋汤,引为同道。

转一篇豆瓣文章,除了有土豆色拉和罗宋汤,还有炸猪排和烙蛤蜊,说都是上海菜。上海以外的地方也吃的吧?

还想起以前在国内吃的自己做的土豆色拉,也比这里超市买的好吃;自己手调的色拉酱特别厚,奶味足,也不甜。徒手做色拉酱是个技术活,一要顺着一个方向打蛋液,千万不能换方向,否则永远打不厚;二要打到地老天荒,绝望的尽头才见曙光。我在同学家吃的几次都是同学爸妈做的;有一次同学来我家,我们自己捣鼓,果然没打成蛋黄酱。记不清怎么回事,好像是蛋液一直没起泡发白。我到现在还没自己做过土豆色拉,依然笼罩在当年的阴影里。

还有一道经典的国内流行、国外不见经传的西餐是罗宋汤。问过好几个俄罗斯同学,皆茫然不知何谓罗宋汤。考证了半天,原来这是一道假冒洋货的土特产。我第一次大概是在上海红房子西餐厅吃的,我的漂亮的小姨当时在那里当服务员,耐心地帮我把餐巾一角掖进衣领,教我用勺子舀汤时要从里往外舀,喝汤时不要砸吧出声。记得那红红的汤特别诱人,奶白的卷心菜、酸甜的番茄、咸软而韧的牛肉组合成香味四溢的口感,馋得我吃了一碗又添一碗。我妈我外婆也会做。我现在也做。去年入冬时还看到家居版的版主贴了他做的罗宋汤,引为同道。

转一篇豆瓣文章,除了有土豆色拉和罗宋汤,还有炸猪排和烙蛤蜊,说都是上海菜。上海以外的地方也吃的吧?

Re: 那些年,我们吃过的伪西餐

https://www.douban.com/note/626858270/? ... 668Eh8Tv2V

每一个洋气的上海人,都是吃着“假西餐”长大的

甘小棠 李舒 2017-06-29

我的第一顿西餐,是叔叔带着去的。

彼时,叔叔正在谈恋爱,但似乎总不长久,过三两周都有一个美美的新阿姨登场,奶奶一提起这件事,就唉声叹气。

然而,我却很高兴。

因为,每换一个新阿姨,我就又可以去德大“搓”一顿了。

叔叔很喜欢在约会的时候带着我,阿姨也很喜欢,仿佛这样,他们的约会就变得纯洁而纯粹。叔叔会在出发之前跟我签好保密协议,绝不在回去之后告诉爸妈约会的具体情况——其实他是白操心,因为只要一围起雪白的餐巾,我就什么都不关心了,脑子里只有两个关键词——

炸猪排+德大沙拉!!!

拍的蓬松柔软的炸猪排,端上桌的时候好像还在呲啦作响,一刀切下去,肉汁几乎是迫不及待的,要从面包糠的咔吱咔吱中迸出来,这时候,只要一点辣酱油,啊!

谁还管身旁的那对男女,他们在说什么!

那时的周末,实在太美好,咖啡上来时,我好像已经昏昏欲睡,坐在椅子上兀自打着嗑冲,心里想着,回头见了小伙伴,一定要炫耀一下,我去吃大菜了。

很久很久之后,我才会知道,其实,我吃到的其实是假西餐。

上海人的西餐教育基地,是从长三堂子里开始的。上海开埠之后,洋场已臻繁盛,第一批西餐馆是为了洋人的口味而登场,据清人黄式权描述,当时的西餐“俱就火上烤熟,牛羊鸡鸭之类,非酸辣即腥膻”,是正统的西洋口味。

虽然带着“洋气”、“时髦”的标签,但并不太符合大家的口味。于是,长三堂子里,红倌人们便用一种“西风东渐”的方式来迎合客人的口味。《海上花列传》里,身为幺二的姐姐为了招待已经成为长三的妹妹,特意叫了四色点心。有趣的是,点心是“中西合璧”的,一客烧麦,一客蛋糕,算是中国特色。

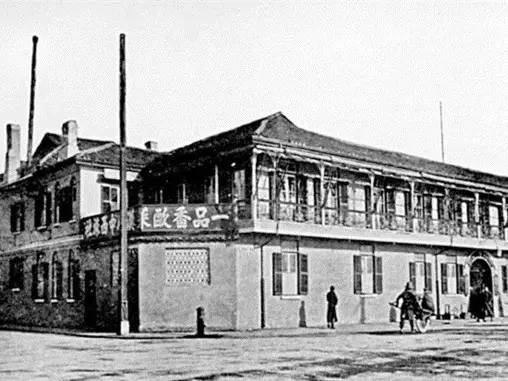

▲ 从前的一品香

而随着这种口味变化的,是一品香的应运而生。

一品香开在书寓林立的四马路上,无数名人喜欢在一品香请客,宋教仁遇刺前吃的最后一餐,爱因斯坦访问上海的唯一一顿,都选在了一品香。

《海上繁华梦·初集》第三回,描述了大家到一品香去吃饭的点菜细节:

那一品香番菜馆,乃四马路上最有名的,上上下下,共有三十余号客房。四人坐了楼上第三十二号房间,侍者送上菜单点菜。幼安点的是鲍鱼鸡丝汤、炸板鱼、冬菇鸭、法猪排,少牧点的是虾仁汤、禾花雀、火腿蛋、芥辣鸡饭,子靖点的是元蛤汤、腌鳜鱼、铁排鸡、香蕉夹饼,戟三自己点的是洋葱汁牛肉汤、腓利牛排、红煨山鸡、虾仁粉饺,另外更点了一道点心,是西米布丁。侍者 又问用什么酒,子靖道:“喝酒的人不多,别的酒太觉利害,开一瓶香槟、一瓶皮酒够了。”

——《海上繁华梦·初集》第三回

由这份菜单可知,一品香里的菜式并不是纯粹的西餐,而带着一种浓浓的“中西合璧”风,这便是海派西餐的发端。

“海派”这个词,荣辱参半,贬者释之以“不正宗”,褒者对之以“兼容并蓄”,不过,上海人确实从一品香的成功当中发现了商机。1937年前,上海有西菜馆达到了200多家,尤以霞飞路和福州路最为集中。根据上海地方志资料,解放前,有名的西餐厅有红房子(当时叫罗威饭店)、德大西菜馆、凯司令西菜社、蕾茜饭店、复兴西菜社和天鹅阁西菜馆等。

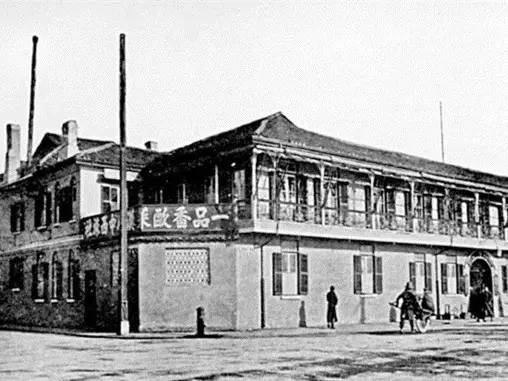

▲ 红房子

解放后,这些西餐馆纷纷关停,红房子改名叫做红旗饭店,卖的是鸡毛菜和排骨汤,不过,菜单里留下了一客神秘的“油拌土豆”,熟客们会对此心照不宣,这仿佛像一个潜伏者——它的本名是土豆色拉。

哪怕在食物供应那么匮乏和单调的特殊年代,上海人也从来没有停止过对西餐的追求。炸猪排的面包粉买不到,没关系,用苏打饼干自己擀碎;色拉酱没有现成的,用零拷的色拉油加了蛋黄自己打出来,饭后的咖啡不想省略,那就用只有淡淡甜焦味,没有一点咖啡香的速溶咖啡块。

于是,便有了这些你永远不可能在国外找到的西餐。

- 炸猪排 -

炸猪排的前身,是一道久负盛名的西式菜肴——维也纳酥炸小牛排(Wiener Schnitzel)。炸牛排的做法颇为繁复:将嫩嫩的小牛肉切片,用肉锤仔细锤薄,调味后裹上面粉、蛋液和面包屑,黄油烧得滚烫,牛排滑入锅里,哗啦一声便炸得酥脆金黄,掐准火候夹出锅来,还能保住牛肉软嫩多汁的质地。奥地利的传统吃法是配上生菜沙拉或小黄瓜,但也有配炸薯条、烤土豆的。

当地人也会拿猪排或者鸡排来炸,但唯有炸牛排有资格被冠以“Wiener Schnitzel”的名号。

维也纳小牛排是何时传入上海的,如今已不可考,但它由牛排到猪排的华丽变身,据说是在老派西餐馆“红房子”中完成的。

在物资匮乏的年代,猪肉比牛肉便宜得多,味道也没那么腥膻,更适合上海人的口味。没有松肉锤,厨师就用刀背细细将猪排拍松,正好也让分量看起来足些,一块寻常的猪肉,拍扁压平后,占地面积能比盘子还大。炸猪排的黄油自然是换成了便宜的植物油,配菜也一概省去,只用几滴辣酱油就够鲜美了。最困难的那几年,连面包糠也难得,上海人就把苏打饼干碾碎了裹在猪排上,照样能炸得酥香——反正,为了吃,永远都有办法可想。

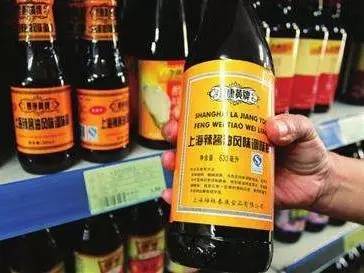

- 辣酱油 -

辣酱油其实不是酱油,但上海人吃炸猪排,一定要加辣酱油。

辣酱油有个洋气的本名,叫伍特斯酱汁。可是如今的英国辣酱油,早就跟黄牌辣酱油不是一个味道。它吃起来酸酸辣辣,出了上海就再难找到。

1933年,梅林罐头公司根据英国辣酱油的味道,自己调出了配方,成了国内最早生产辣酱油的厂商。1960年,梅林把辣酱油的生产移交给泰康食品厂,这就是在上海家喻户晓的泰康黄牌辣酱油的由来。

曾有一度,市面上传言黄牌辣酱油要停产了,这引起了上海地区不小的骚动,离不开辣酱油的何止猪排啊,还有生煎馒头、排骨年糕、干炸带鱼——以及上海人的海派追求:有辣酱油,就有胃口。还好停产只是虚惊一场。

- 罗宋汤 -

在海派西餐里,炸猪排和辣酱油的经典搭配,永远是一碗罗宋汤。这两道菜的祖先,一个来自奥地利,一个来自俄国,而居然能在上海人的安排下联姻,也是一桩妙事。

民国时期的上海,居住着许多俄国人,也少不了各式俄国小餐馆。上海的第一家西餐馆“罗宋面包房”就是俄国人开的,“罗宋”即为俄罗斯Russia的音译。当时,这些小餐馆里供应的并不是“罗宋汤”,而是红菜汤。

俄国人用红菜汤配黑面包、猪油、伏特加,上海人用罗宋汤配炸猪排和土豆沙拉。红菜汤以红菜头和酸奶油为根本,味道酸而且重,上海人大多吃不消。更何况,红菜头在上海鲜有种植,酸奶油也是稀罕物事,于是,上海人因地制宜,以番茄代替红菜头,再用白砂糖模拟其甜味,加入卷心菜、洋葱、土豆之类,照样熬出浓稠赤红的一锅,虽然还带着俄式红菜汤的影子,但喝起来彻底是酸甜的本帮口味,这就成了我们所见的“罗宋汤”了。

红菜汤的另一个标志,是大块炖得酥烂的牛肉,十足是战斗民族的粗犷风格。到了上海,牛肉自然也无法多放,只好用俄式红肠代替。精明的上海主妇,还会把红肠切成小条再煮,看起来份量多些。土豆便宜,可以多放几块,比较顶饱。梅林罐装番茄酱则是罗宋汤的灵魂,不可吝啬,往往要倒一两听下去,煸炒出红油,那酸甜的浓度才符合要求。有些街边小店会用番茄沙司来代替番茄酱,烧出来清汤寡水的一锅,老上海人是看不上的。

毕竟,再怎么节俭过日子,总有些不可退让的原则,如同萧索生活里一点恒久闪亮的光芒。

- 烙蛤蜊 -

© 吃货囡囡GOGO

上海人提起法式西餐,总会想到法式焗蜗牛。其实它只是法国勃艮第地区的家常菜式,算不上法餐的代表。而它在上海的出名,得从红房子说起。

红房子是上海滩资格最老的法式西菜馆之一,但和我们印象中繁复精致的法式宫廷菜不同,早期菜单上多是牛尾汤、洋葱汤、红酒炖牛肉、烙蜗牛之类,其实是接地气的法式乡村料理。不过,这对于那时的中国人而言,已足够洋气了。据说张爱玲来红房子,常点烙蜗牛和芥末牛排,不知是真是假,但至少可以肯定,红房子的烙蜗牛,在上海滩是有一定名气的。

红房子在战争中一度关闭,抗战结束后重开,但法国进口的罐头蜗牛断档,做不成招牌的烙蜗牛,老板为此头疼万分。当时在红房子工作的厨师俞永利负责采购食材,想办法买了各种河鲜回来代替蜗牛。他们试过烙田螺,但肉质太老;又试了烙蛏子,却嫌味道太淡。最后,俞永利尝试了咸香多汁的蛤蜊,挖出肉来,洗净了再填回壳里,蘸上色拉油,舀上一勺蒜泥香草酱烤熟了,竟比原版的烙蜗牛更加鲜美。从此,这道“不中不西”的烙蛤蜊,就登上了红房子的菜单。

蛤蜊原本就是上海人的最爱,一经“法式料理”光环加持,兼顾了西式的精致和中式的鲜美,自然更讨人喜欢。上海人自家请客做西餐,也爱模仿烙蛤蜊。去菜市场买来大蒜、蛤蜊和色拉油,没有烤箱烤盘,就把蛤蜊摆在钢精锅里,上煤气炉煎得吱吱作响,成品照样香气四溢。

后来,在1992年,红房子还推出了烙蟹斗,用本地的大闸蟹拆出蟹黄蟹肉,浇上奶油和芝士送去焗烤,吃起来就是中式的炒蟹粉戴了一顶西式的芝士帽子,与烙蛤蜊颇有异曲同工之妙。类似这种“李代桃僵”的西餐,还有加了虾仁的Omlette(“杏力蛋”)、烟熏鲳鱼和虾仁杯等。

- 土豆色拉 -

在上海,土豆色拉几乎不能算是西餐,而该算作上海菜。它带着德式土豆色拉的影子,用的红肠却有点俄国风味,有时加点苹果丁,又像是日式的做法,但家庭自制的色拉酱一淋下去,所有异国情调尽皆消融,被同化成一大碗浓稠酸甜的上海味道,这就是土豆色拉的魔力所在了。

老上海人几乎没有不会做土豆色拉的。土豆煮熟后,切成小小的方块丁,便于用调羹舀。没有高贵的方火腿,淀粉满满的红肠也可以将就,有时再加些青豆和玉米粒,色彩才足够缤纷。色拉酱是重头戏。旧时不容易买到现成的色拉酱,家中每每要做土豆色拉,父母就会派遣小孩拎个瓷碗,到油酱店“拷”一点色拉油。碗里打两个蛋黄,加点白醋,一勺一勺加色拉油,用筷子耐心搅匀,直至两者融合,变成蓬松发白的色拉酱,方可停手。带有奶香的色拉酱更好吃,但那时牛奶也买不到,主妇就切半块光明冰砖融进去,正好给色拉降温,剩下的蛋白也要蒸熟了切块,和色拉酱一起拌匀,一点也不会浪费。

如今条件好了许多,色拉酱不再需要自己搅拌得手臂酸疼,牛奶随手可得,火腿也不再是稀罕物事。可是土豆色拉那种简陋的怀旧口感,已经让上海人留下深刻记忆,再也接受不了任何高贵的改良。

有一次去朋友家作客,她说要做土豆色拉招待我,熟练地打好蛋黄倒点色拉油,就坐在客厅里一边用筷子努力搅拌,一边跟我聊天。

我惊讶:“去超市买点色拉酱不就行了吗?”

她比我更惊讶:“土豆色拉的色拉酱,要自己打才好吃的呀。”

时代浪潮席卷大街小巷,却始终难以染指上海人家的厨房。每到傍晚时分,弄堂里依旧会响起勤勤恳恳敲猪排的笃笃声,煮罗宋汤的咕噜声,以及筷子搅打蛋黄的嗒嗒声,几十年如一日,直到地老天荒。

(本文在写作中得到孔明珠老师的支持,特此鸣谢。)

每一个洋气的上海人,都是吃着“假西餐”长大的

甘小棠 李舒 2017-06-29

我的第一顿西餐,是叔叔带着去的。

彼时,叔叔正在谈恋爱,但似乎总不长久,过三两周都有一个美美的新阿姨登场,奶奶一提起这件事,就唉声叹气。

然而,我却很高兴。

因为,每换一个新阿姨,我就又可以去德大“搓”一顿了。

叔叔很喜欢在约会的时候带着我,阿姨也很喜欢,仿佛这样,他们的约会就变得纯洁而纯粹。叔叔会在出发之前跟我签好保密协议,绝不在回去之后告诉爸妈约会的具体情况——其实他是白操心,因为只要一围起雪白的餐巾,我就什么都不关心了,脑子里只有两个关键词——

炸猪排+德大沙拉!!!

拍的蓬松柔软的炸猪排,端上桌的时候好像还在呲啦作响,一刀切下去,肉汁几乎是迫不及待的,要从面包糠的咔吱咔吱中迸出来,这时候,只要一点辣酱油,啊!

谁还管身旁的那对男女,他们在说什么!

那时的周末,实在太美好,咖啡上来时,我好像已经昏昏欲睡,坐在椅子上兀自打着嗑冲,心里想着,回头见了小伙伴,一定要炫耀一下,我去吃大菜了。

很久很久之后,我才会知道,其实,我吃到的其实是假西餐。

上海人的西餐教育基地,是从长三堂子里开始的。上海开埠之后,洋场已臻繁盛,第一批西餐馆是为了洋人的口味而登场,据清人黄式权描述,当时的西餐“俱就火上烤熟,牛羊鸡鸭之类,非酸辣即腥膻”,是正统的西洋口味。

虽然带着“洋气”、“时髦”的标签,但并不太符合大家的口味。于是,长三堂子里,红倌人们便用一种“西风东渐”的方式来迎合客人的口味。《海上花列传》里,身为幺二的姐姐为了招待已经成为长三的妹妹,特意叫了四色点心。有趣的是,点心是“中西合璧”的,一客烧麦,一客蛋糕,算是中国特色。

▲ 从前的一品香

而随着这种口味变化的,是一品香的应运而生。

一品香开在书寓林立的四马路上,无数名人喜欢在一品香请客,宋教仁遇刺前吃的最后一餐,爱因斯坦访问上海的唯一一顿,都选在了一品香。

《海上繁华梦·初集》第三回,描述了大家到一品香去吃饭的点菜细节:

那一品香番菜馆,乃四马路上最有名的,上上下下,共有三十余号客房。四人坐了楼上第三十二号房间,侍者送上菜单点菜。幼安点的是鲍鱼鸡丝汤、炸板鱼、冬菇鸭、法猪排,少牧点的是虾仁汤、禾花雀、火腿蛋、芥辣鸡饭,子靖点的是元蛤汤、腌鳜鱼、铁排鸡、香蕉夹饼,戟三自己点的是洋葱汁牛肉汤、腓利牛排、红煨山鸡、虾仁粉饺,另外更点了一道点心,是西米布丁。侍者 又问用什么酒,子靖道:“喝酒的人不多,别的酒太觉利害,开一瓶香槟、一瓶皮酒够了。”

——《海上繁华梦·初集》第三回

由这份菜单可知,一品香里的菜式并不是纯粹的西餐,而带着一种浓浓的“中西合璧”风,这便是海派西餐的发端。

“海派”这个词,荣辱参半,贬者释之以“不正宗”,褒者对之以“兼容并蓄”,不过,上海人确实从一品香的成功当中发现了商机。1937年前,上海有西菜馆达到了200多家,尤以霞飞路和福州路最为集中。根据上海地方志资料,解放前,有名的西餐厅有红房子(当时叫罗威饭店)、德大西菜馆、凯司令西菜社、蕾茜饭店、复兴西菜社和天鹅阁西菜馆等。

▲ 红房子

解放后,这些西餐馆纷纷关停,红房子改名叫做红旗饭店,卖的是鸡毛菜和排骨汤,不过,菜单里留下了一客神秘的“油拌土豆”,熟客们会对此心照不宣,这仿佛像一个潜伏者——它的本名是土豆色拉。

哪怕在食物供应那么匮乏和单调的特殊年代,上海人也从来没有停止过对西餐的追求。炸猪排的面包粉买不到,没关系,用苏打饼干自己擀碎;色拉酱没有现成的,用零拷的色拉油加了蛋黄自己打出来,饭后的咖啡不想省略,那就用只有淡淡甜焦味,没有一点咖啡香的速溶咖啡块。

于是,便有了这些你永远不可能在国外找到的西餐。

- 炸猪排 -

炸猪排的前身,是一道久负盛名的西式菜肴——维也纳酥炸小牛排(Wiener Schnitzel)。炸牛排的做法颇为繁复:将嫩嫩的小牛肉切片,用肉锤仔细锤薄,调味后裹上面粉、蛋液和面包屑,黄油烧得滚烫,牛排滑入锅里,哗啦一声便炸得酥脆金黄,掐准火候夹出锅来,还能保住牛肉软嫩多汁的质地。奥地利的传统吃法是配上生菜沙拉或小黄瓜,但也有配炸薯条、烤土豆的。

当地人也会拿猪排或者鸡排来炸,但唯有炸牛排有资格被冠以“Wiener Schnitzel”的名号。

维也纳小牛排是何时传入上海的,如今已不可考,但它由牛排到猪排的华丽变身,据说是在老派西餐馆“红房子”中完成的。

在物资匮乏的年代,猪肉比牛肉便宜得多,味道也没那么腥膻,更适合上海人的口味。没有松肉锤,厨师就用刀背细细将猪排拍松,正好也让分量看起来足些,一块寻常的猪肉,拍扁压平后,占地面积能比盘子还大。炸猪排的黄油自然是换成了便宜的植物油,配菜也一概省去,只用几滴辣酱油就够鲜美了。最困难的那几年,连面包糠也难得,上海人就把苏打饼干碾碎了裹在猪排上,照样能炸得酥香——反正,为了吃,永远都有办法可想。

- 辣酱油 -

辣酱油其实不是酱油,但上海人吃炸猪排,一定要加辣酱油。

辣酱油有个洋气的本名,叫伍特斯酱汁。可是如今的英国辣酱油,早就跟黄牌辣酱油不是一个味道。它吃起来酸酸辣辣,出了上海就再难找到。

1933年,梅林罐头公司根据英国辣酱油的味道,自己调出了配方,成了国内最早生产辣酱油的厂商。1960年,梅林把辣酱油的生产移交给泰康食品厂,这就是在上海家喻户晓的泰康黄牌辣酱油的由来。

曾有一度,市面上传言黄牌辣酱油要停产了,这引起了上海地区不小的骚动,离不开辣酱油的何止猪排啊,还有生煎馒头、排骨年糕、干炸带鱼——以及上海人的海派追求:有辣酱油,就有胃口。还好停产只是虚惊一场。

- 罗宋汤 -

在海派西餐里,炸猪排和辣酱油的经典搭配,永远是一碗罗宋汤。这两道菜的祖先,一个来自奥地利,一个来自俄国,而居然能在上海人的安排下联姻,也是一桩妙事。

民国时期的上海,居住着许多俄国人,也少不了各式俄国小餐馆。上海的第一家西餐馆“罗宋面包房”就是俄国人开的,“罗宋”即为俄罗斯Russia的音译。当时,这些小餐馆里供应的并不是“罗宋汤”,而是红菜汤。

俄国人用红菜汤配黑面包、猪油、伏特加,上海人用罗宋汤配炸猪排和土豆沙拉。红菜汤以红菜头和酸奶油为根本,味道酸而且重,上海人大多吃不消。更何况,红菜头在上海鲜有种植,酸奶油也是稀罕物事,于是,上海人因地制宜,以番茄代替红菜头,再用白砂糖模拟其甜味,加入卷心菜、洋葱、土豆之类,照样熬出浓稠赤红的一锅,虽然还带着俄式红菜汤的影子,但喝起来彻底是酸甜的本帮口味,这就成了我们所见的“罗宋汤”了。

红菜汤的另一个标志,是大块炖得酥烂的牛肉,十足是战斗民族的粗犷风格。到了上海,牛肉自然也无法多放,只好用俄式红肠代替。精明的上海主妇,还会把红肠切成小条再煮,看起来份量多些。土豆便宜,可以多放几块,比较顶饱。梅林罐装番茄酱则是罗宋汤的灵魂,不可吝啬,往往要倒一两听下去,煸炒出红油,那酸甜的浓度才符合要求。有些街边小店会用番茄沙司来代替番茄酱,烧出来清汤寡水的一锅,老上海人是看不上的。

毕竟,再怎么节俭过日子,总有些不可退让的原则,如同萧索生活里一点恒久闪亮的光芒。

- 烙蛤蜊 -

© 吃货囡囡GOGO

上海人提起法式西餐,总会想到法式焗蜗牛。其实它只是法国勃艮第地区的家常菜式,算不上法餐的代表。而它在上海的出名,得从红房子说起。

红房子是上海滩资格最老的法式西菜馆之一,但和我们印象中繁复精致的法式宫廷菜不同,早期菜单上多是牛尾汤、洋葱汤、红酒炖牛肉、烙蜗牛之类,其实是接地气的法式乡村料理。不过,这对于那时的中国人而言,已足够洋气了。据说张爱玲来红房子,常点烙蜗牛和芥末牛排,不知是真是假,但至少可以肯定,红房子的烙蜗牛,在上海滩是有一定名气的。

红房子在战争中一度关闭,抗战结束后重开,但法国进口的罐头蜗牛断档,做不成招牌的烙蜗牛,老板为此头疼万分。当时在红房子工作的厨师俞永利负责采购食材,想办法买了各种河鲜回来代替蜗牛。他们试过烙田螺,但肉质太老;又试了烙蛏子,却嫌味道太淡。最后,俞永利尝试了咸香多汁的蛤蜊,挖出肉来,洗净了再填回壳里,蘸上色拉油,舀上一勺蒜泥香草酱烤熟了,竟比原版的烙蜗牛更加鲜美。从此,这道“不中不西”的烙蛤蜊,就登上了红房子的菜单。

蛤蜊原本就是上海人的最爱,一经“法式料理”光环加持,兼顾了西式的精致和中式的鲜美,自然更讨人喜欢。上海人自家请客做西餐,也爱模仿烙蛤蜊。去菜市场买来大蒜、蛤蜊和色拉油,没有烤箱烤盘,就把蛤蜊摆在钢精锅里,上煤气炉煎得吱吱作响,成品照样香气四溢。

后来,在1992年,红房子还推出了烙蟹斗,用本地的大闸蟹拆出蟹黄蟹肉,浇上奶油和芝士送去焗烤,吃起来就是中式的炒蟹粉戴了一顶西式的芝士帽子,与烙蛤蜊颇有异曲同工之妙。类似这种“李代桃僵”的西餐,还有加了虾仁的Omlette(“杏力蛋”)、烟熏鲳鱼和虾仁杯等。

- 土豆色拉 -

在上海,土豆色拉几乎不能算是西餐,而该算作上海菜。它带着德式土豆色拉的影子,用的红肠却有点俄国风味,有时加点苹果丁,又像是日式的做法,但家庭自制的色拉酱一淋下去,所有异国情调尽皆消融,被同化成一大碗浓稠酸甜的上海味道,这就是土豆色拉的魔力所在了。

老上海人几乎没有不会做土豆色拉的。土豆煮熟后,切成小小的方块丁,便于用调羹舀。没有高贵的方火腿,淀粉满满的红肠也可以将就,有时再加些青豆和玉米粒,色彩才足够缤纷。色拉酱是重头戏。旧时不容易买到现成的色拉酱,家中每每要做土豆色拉,父母就会派遣小孩拎个瓷碗,到油酱店“拷”一点色拉油。碗里打两个蛋黄,加点白醋,一勺一勺加色拉油,用筷子耐心搅匀,直至两者融合,变成蓬松发白的色拉酱,方可停手。带有奶香的色拉酱更好吃,但那时牛奶也买不到,主妇就切半块光明冰砖融进去,正好给色拉降温,剩下的蛋白也要蒸熟了切块,和色拉酱一起拌匀,一点也不会浪费。

如今条件好了许多,色拉酱不再需要自己搅拌得手臂酸疼,牛奶随手可得,火腿也不再是稀罕物事。可是土豆色拉那种简陋的怀旧口感,已经让上海人留下深刻记忆,再也接受不了任何高贵的改良。

有一次去朋友家作客,她说要做土豆色拉招待我,熟练地打好蛋黄倒点色拉油,就坐在客厅里一边用筷子努力搅拌,一边跟我聊天。

我惊讶:“去超市买点色拉酱不就行了吗?”

她比我更惊讶:“土豆色拉的色拉酱,要自己打才好吃的呀。”

时代浪潮席卷大街小巷,却始终难以染指上海人家的厨房。每到傍晚时分,弄堂里依旧会响起勤勤恳恳敲猪排的笃笃声,煮罗宋汤的咕噜声,以及筷子搅打蛋黄的嗒嗒声,几十年如一日,直到地老天荒。

(本文在写作中得到孔明珠老师的支持,特此鸣谢。)

Re: 那些年,我们吃过的伪西餐

我只在上海吃过罗宋汤,炸猪排必须得配上海的辣酱油,在国外自己尝试弄过,搞不出那味道来。wh. 写了: 2023年 4月 25日 08:03 刚在本冰师姐的楼里说起,在国内肯德基吃的土豆泥特别好吃。炸鸡的味道不记得了,不过听好几个这里的小朋友说国内的比美国的好吃。

还想起以前在国内吃的自己做的土豆色拉,也比这里超市买的好吃;自己手调的色拉酱特别厚,奶味足,也不甜。徒手做色拉酱是个技术活,一要顺着一个方向打蛋液,千万不能换方向,否则永远打不厚;二要打到地老天荒,绝望的尽头才见曙光。我在同学家吃的几次都是同学爸妈做的;有一次同学来我家,我们自己捣鼓,果然没打成蛋黄酱。记不清怎么回事,好像是蛋液一直没起泡发白。我到现在还没自己做过土豆色拉,当年的阴影留存至今。

还有一道经典的国内流行、国外不见经传的西餐是罗宋汤。问过好几个俄罗斯同学,皆茫然不知何谓罗宋汤。考证了半天,原来这是一道假冒洋货的土特产。我第一次大概是在上海红房子西餐厅吃的,我的漂亮的小姨当时在那里当服务员,耐心地帮我把餐巾一角掖进衣领,教我用勺子舀汤时要从里往外舀,喝汤时不要砸吧出声。记得那红红的汤特别诱人,奶白的卷心菜、酸甜的番茄、咸软而韧的牛肉组合成香味四溢的口感,馋得我吃了一碗又添一碗。我妈我外婆也会做。我现在也做。去年入冬时还看到家居版的版主贴了他做的罗宋汤,引为同道。

转一篇豆瓣文章,除了有土豆色拉和罗宋汤,还有炸猪排和烙蛤蜊,说都是上海菜。上海以外的地方也吃的吧?

Re: 那些年,我们吃过的伪西餐

啊,真的只有上海吃罗宋汤?那么家居版的版主和zeami都是上海人或者在上海住过?zeami回帖说要加面粉,让汤更浓稠。

炸猪排我家不切条,直接一大块地吃。我在网上看到的菜谱都是切条的,还觉得很奇怪。辣酱油你怎么弄?这里是买不到。我买了它的原版Lea & Perrins Worcestershire sauce来蘸,味道完全不一样,甜甜怪怪的。上海辣酱油只咸不甜,微辣,里面有一粒一粒的不知道是什么籽。

Re: 那些年,我们吃过的伪西餐

没啊,我就说了我一个人的情况wh. 写了: 2023年 4月 25日 09:24 啊,真的只有上海吃罗宋汤?那么家居版的版主和zeami都是上海人或者在上海住过?zeami回帖说要加面粉,让汤更浓稠。

炸猪排我家不切条,直接一大块地吃。我在网上看到的菜谱都是切条的,还觉得很奇怪。辣酱油你怎么弄?这里是买不到。我买了它的原版Lea & Perrins Worcestershire sauce来蘸,味道完全不一样,甜甜怪怪的。上海辣酱油只咸不甜,微辣,里面有一粒一粒的不知道是什么籽。

Re: 那些年,我们吃过的伪西餐

左将军炸鸡是中餐还是西餐?俄罗斯甜菜汤用的是甜菜,不是西红柿,东北有比较正宗的,上海版的其实是意大利人的西红柿汤。

wh. 写了: 2023年 4月 25日 08:03 刚在本冰师姐的楼里说起,在国内肯德基吃的土豆泥特别好吃。炸鸡的味道不记得了,不过听好几个这里的小朋友说国内的比美国的好吃。

还想起以前在国内吃的自己做的土豆色拉,也比这里超市买的好吃;自己手调的色拉酱特别厚,奶味足,也不甜。徒手做色拉酱是个技术活,一要顺着一个方向打蛋液,千万不能换方向,否则永远打不厚;二要打到地老天荒,绝望的尽头才见曙光。我在同学家吃的几次都是同学爸妈做的;有一次同学来我家,我们自己捣鼓,果然没打成蛋黄酱。记不清怎么回事,好像是蛋液一直没起泡发白。我到现在还没自己做过土豆色拉,依然笼罩在当年的阴影里。

还有一道经典的国内流行、国外不见经传的西餐是罗宋汤。问过好几个俄罗斯同学,皆茫然不知何谓罗宋汤。考证了半天,原来这是一道假冒洋货的土特产。我第一次大概是在上海红房子西餐厅吃的,我的漂亮的小姨当时在那里当服务员,耐心地帮我把餐巾一角掖进衣领,教我用勺子舀汤时要从里往外舀,喝汤时不要砸吧出声。记得那红红的汤特别诱人,奶白的卷心菜、酸甜的番茄、咸软而韧的牛肉组合成香味四溢的口感,馋得我吃了一碗又添一碗。我妈我外婆也会做。我现在也做。去年入冬时还看到家居版的版主贴了他做的罗宋汤,引为同道。

转一篇豆瓣文章,除了有土豆色拉和罗宋汤,还有炸猪排和烙蛤蜊,说都是上海菜。上海以外的地方也吃的吧?

上次由 laodongzhe18 在 2023年 4月 25日 10:10 修改。

应运而生 在劫难逃

Re: 那些年,我们吃过的伪西餐

国内没有左宗鸡是吧?感觉是美式中餐,甜甜咸咸。我还挺爱吃这道菜。其他有些fusion菜不好吃。

东北做俄罗斯甜菜汤?也加牛肉吗?还是加哈尔滨红肠?意大利西红柿汤的食材和做法好像都和罗宋汤不大一样。罗宋这个名字照说就是Russia的译名。你看二楼那篇转帖,也说是俄罗斯甜菜汤的本土改良版。而且上海的红肠和东北的红肠也不一样,上海的红肠好像面粉多一点,蒜少,蒜味不重。哈红肠的蒜香味更重。我们本地群团过哈红肠,不过东北老乡说不正宗。旧站有人说这里超市卖的一种波兰肉肠最接近哈红肠的口味。我有一阵常买,后来吃得少了。

Re: 那些年,我们吃过的伪西餐

之所以提左将军鸡就是类比上海的罗刹汤。

满洲里才能吃到最正宗的俄罗斯甜菜汤,俄罗斯大妈亲自熬的。哈尔滨也不错,不过是中国厨师做的。俄罗斯甜菜汤的底子就是牛肉汤。没了牛肉汤,哪里来的甜菜汤。加红肠?想都不用想,正经西餐官,没有把肠子放到汤里的。

桑海的罗宋汤又叫三洋汤,洋葱洋芋洋白菜外加梅林西红柿酱是这个汤的灵魂,牛肉反倒不在主列,原因上海牛肉吃得不多。炸牛排都变成了炸猪排。幸好桑海人没把罗宋汤的底汤改为猪肉汤。但往里加红肠真是不懂也不对。

其实哈尔滨红肠也哈尔滨的土产,俄国人,欧洲人对此也一头雾水。波兰香肠并不加红染料,保持烟熏的宗色。红肠加染料是因为做不出波兰香肠正宗的棕色。波兰香肠可以冷着吃,煎着吃,炸着吃,就是不能煮着吃。

满洲里才能吃到最正宗的俄罗斯甜菜汤,俄罗斯大妈亲自熬的。哈尔滨也不错,不过是中国厨师做的。俄罗斯甜菜汤的底子就是牛肉汤。没了牛肉汤,哪里来的甜菜汤。加红肠?想都不用想,正经西餐官,没有把肠子放到汤里的。

桑海的罗宋汤又叫三洋汤,洋葱洋芋洋白菜外加梅林西红柿酱是这个汤的灵魂,牛肉反倒不在主列,原因上海牛肉吃得不多。炸牛排都变成了炸猪排。幸好桑海人没把罗宋汤的底汤改为猪肉汤。但往里加红肠真是不懂也不对。

其实哈尔滨红肠也哈尔滨的土产,俄国人,欧洲人对此也一头雾水。波兰香肠并不加红染料,保持烟熏的宗色。红肠加染料是因为做不出波兰香肠正宗的棕色。波兰香肠可以冷着吃,煎着吃,炸着吃,就是不能煮着吃。

wh. 写了: 2023年 4月 25日 10:23 国内没有左宗鸡是吧?感觉是美式中餐,甜甜咸咸。我还挺爱吃这道菜。其他有些fusion菜不好吃。

东北做俄罗斯甜菜汤?也加牛肉吗?还是加哈尔滨红肠?意大利西红柿汤的食材和做法好像都和罗宋汤不大一样。罗宋这个名字照说就是Russia的译名。你看二楼那篇转帖,也说是俄罗斯甜菜汤的本土改良版。而且上海的红肠和东北的红肠也不一样,上海的红肠好像面粉多一点,蒜少,蒜味不重。哈红肠的蒜香味更重。我们本地群团过哈红肠,不过东北老乡说不正宗。旧站有人说这里超市卖的一种波兰肉肠最接近哈红肠的口味。我有一阵常买,后来吃得少了。

+2.00 积分 [版主 wh. 发放的奖励]

应运而生 在劫难逃

Re: 那些年,我们吃过的伪西餐

为什么要手打?

没有电动blender?

没有电动blender?

2022世界傻逼大赛结果出炉:

第一名:一个在法律上终身不得拥有一寸土地的傻逼满含泪水哽咽地说"台湾领士是我们的"。

第二名:一个傻逼演讲:“我们千万不能出门,再忍十年,外国人就都死光了,那时候我们就是世界霸主了〞。

第三名:某女傻逼:“俄乌这一仗:打虛了美国,打傻了欧盟,打呆了北约,打烂了乌克兰,打出了一个硬汉普京”。

第一名:一个在法律上终身不得拥有一寸土地的傻逼满含泪水哽咽地说"台湾领士是我们的"。

第二名:一个傻逼演讲:“我们千万不能出门,再忍十年,外国人就都死光了,那时候我们就是世界霸主了〞。

第三名:某女傻逼:“俄乌这一仗:打虛了美国,打傻了欧盟,打呆了北约,打烂了乌克兰,打出了一个硬汉普京”。

Re: 那些年,我们吃过的伪西餐

大抵国内的伪西餐,论起讲究,绝不比一般正宗西餐差。西餐中的法餐算得上讲究的了,尝过一道炖牛腰子,用绳子绑着整个大腰子,然后周围一圈还配着完整的新土豆,造型就是一包接一包,真正满头包,看着让人头皮发麻,不知哪里来的恶趣味。然后中部的烤牛腰子更有风味,一劈两半,四面拿火一燎,配点香料就直接端上来,真真是红黑齐赏,目不忍视兮;腥臊并御,芳不得薄兮。

Re: 那些年,我们吃过的伪西餐

正宗法餐要靠香料和气死调味,中国人是吃不惯的。而中国的伪西餐西方人一样看不上。所以中国人千万不要夸伪西餐,更不要用伪西餐装13,很掉价。

中国人能欣赏的是西班牙餐,气死可以不放,有和中国类似的清炖和翻炒,而且还有米饭,米老鼠们的活命饭。

中国人能欣赏的是西班牙餐,气死可以不放,有和中国类似的清炖和翻炒,而且还有米饭,米老鼠们的活命饭。

montauk 写了: 2023年 4月 25日 18:46 大抵国内的伪西餐,论起讲究,绝不比一般正宗西餐差。西餐中的法餐算得上讲究的了,尝过一道炖牛腰子,用绳子绑着整个大腰子,然后周围一圈还配着完整的新土豆,造型就是一包接一包,真正满头包,看着让人头皮发麻,不知哪里来的恶趣味。然后中部的烤牛腰子更有风味,一劈两半,四面拿火一燎,配点香料就直接端上来,真真是红黑齐赏,目不忍视兮;腥臊并御,芳不得薄兮。

应运而生 在劫难逃

Re: 那些年,我们吃过的伪西餐

哪里瞎说了?我说了罗宋是俄罗斯,但我问过的俄罗斯同学都不知道这个汤。俄罗斯红菜汤配料和味道都不同,以甜菜为主,没有洋葱、番茄、红肠这些国产罗宋汤的主料,口味自然也不一样。Tony4 写了: 2023年 4月 25日 19:54 不懂不要瞎说,贻笑大方

罗宋汤(俄语:Борщ,波兰语:Barszcz),罗宋即俄罗斯,源自早年上海的洋泾浜英语[6],也叫红菜汤[4],是一种在东欧地区广泛流传的菜品[3][4][5],有可能出现于公元前5世纪到公元前9世纪之间的东欧地区。

历史上罗宋汤原料有过很多变迁,包括牛防风、格瓦斯、酢浆草、卷心菜等,后来演变到以甜菜为主料,常加入马铃薯、胡萝卜、菠菜和牛肉块、奶油等熬煮,因此呈紫红色。有些地方以番茄为主料,甜菜为辅料。也有不加甜菜加番茄酱的橙色罗宋汤和绿色罗宋汤。[2]

Re: 那些年,我们吃过的伪西餐

是,红肠比牛肉还便宜很多。另外红肠也好看。大概因此上海人会加红肠吧。不过我记得我喝的罗宋汤是牛肉做的,而且要用牛腱或牛腩,肉不柴。laodongzhe18 写了: 2023年 4月 25日 10:45 之所以提左将军鸡就是类比上海的罗刹汤。

满洲里才能吃到最正宗的俄罗斯甜菜汤,俄罗斯大妈亲自熬的。哈尔滨也不错,不过是中国厨师做的。俄罗斯甜菜汤的底子就是牛肉汤。没了牛肉汤,哪里来的甜菜汤。加红肠?想都不用想,正经西餐官,没有把肠子放到汤里的。

桑海的罗宋汤又叫三洋汤,洋葱洋芋洋白菜外加梅林西红柿酱是这个汤的灵魂,牛肉反倒不在主列,原因上海牛肉吃得不多。炸牛排都变成了炸猪排。幸好桑海人没把罗宋汤的底汤改为猪肉汤。但往里加红肠真是不懂也不对。

其实哈尔滨红肠也哈尔滨的土产,俄国人,欧洲人对此也一头雾水。波兰香肠并不加红染料,保持烟熏的宗色。红肠加染料是因为做不出波兰香肠正宗的棕色。波兰香肠可以冷着吃,煎着吃,炸着吃,就是不能煮着吃。

我以前还研究过哈红肠和上海红肠的起源,好像哈红肠是东欧红肠的改良,上海红肠又是哈红肠的改良。我刚到超市看到那种据说最接近哈红肠的波兰香肠,叫Polska Kielbasa。包装上写着热了吃。煮着吃不好吃吗?完了,我以前都是煮面条里吃。下次试试烤一烤。