登上Science!上海科学家开创小胶质细胞替换疗法,阻断致命性遗传脑病

北京时间7月11日(美国东部时间7月10日14时),复旦大学上海医学院彭勃、饶艳霞团队与上海市第六人民医院曹立团队合作,在《科学》(Science)发表最新研究,首次证实通过替换中枢神经系统中的致病性小胶质细胞,可成功阻断成人起病轴突膨胀伴色素胶质细胞脑白质病(adult-onset leukoencephalopathy with axonal spheroids and pigmented glia, ALSP)的病程进展。

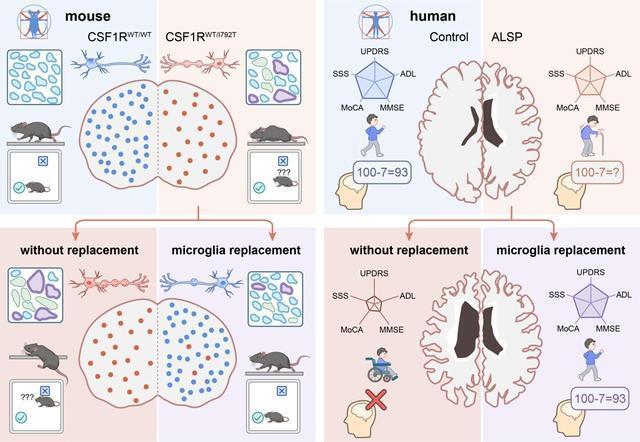

ALSP是一种由CSF1R基因突变引发的遗传性神经退行性疾病,患者成年后发病,平均生存期仅3-6.8年左右。突变导致小胶质细胞功能异常,数量锐减且从“大脑保卫者”变为“破坏者”,引发脑白质脱髓鞘、轴突肿胀、认知与运动功能退化,最终导致神经功能丧失。之前,全球尚无明确的有效治疗手段,患者往往在病情进展中丧失自理能力,生存质量极差。

该研究不仅在动物模型中实现超90%的小胶质细胞高效替换,更在8例ALSP患者中完成两年随访,证明传统骨髓细胞移植(tBMT)可通过机制创新实现小胶质细胞替换,阻止患者病情恶化。标志着我国在小胶质细胞替换领域的国际领先地位。

从概念到临床,数年攻关实现“全链条突破”

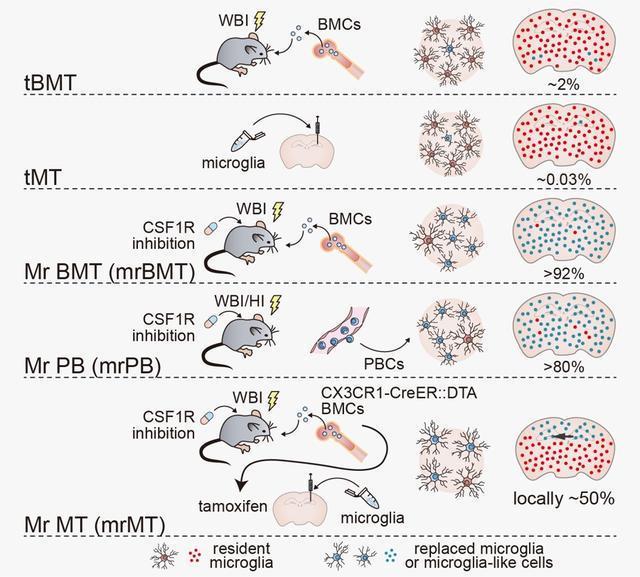

2020年,复旦大学脑科学转化研究院彭勃教授团队首次提出“小胶质细胞替换策略”,这一颠覆传统的“细胞乾坤大挪移”创新疗法开发出三种路径:Mr BMT(骨髓供体替换),清除病变细胞后植入健康骨髓细胞,细胞穿越血脑屏障分化为小胶质细胞,小鼠模型中替换效率超92%;Mr PB(外周血供体替换),利用更易获取的外周血细胞,替换效率达80%;Mr MT(局部定点移植),精准替换特定脑区细胞,减少对其他区域干扰。

全球首次实现的小胶质细胞替换策略

这一系列策略突破了传统骨髓移植无法高效替换脑内小胶质细胞的瓶颈,提出MISTER(Microglia Intervention Strategy for Therapy and Enhancement by Replacement,小胶质细胞替换干预策略)概念,为细胞疗法奠定基础。

研究首次完成了模拟人类ALSP病理的关键动物模型构建。传统ALSP动物模型(如CSF1RWT/KO或CSF1R-ΔFIRE小鼠)无法真实再现患者“小胶质细胞数量减少但未消失”的病理特征,在一定程度上制约了研究进展。团队基于全球患者突变谱,建立携带CSF1R基因热点突变(分别对应于小鼠的I792T和E631K突变)的小鼠模型,首次全面复现ALSP的病理学和行为学特征,为机制研究和疗效验证提供可靠工具。

基于小胶质细胞替换的细胞治疗策略,通过修正致病基因突变,成功阻断ALSP在小鼠和人类患者中的发生和发展

该研究也在临床上实现了传统技术的“再定义”。研究还首次证明,ALSP患者CSF1R基因突变导致内源小胶质细胞竞争力下降,使传统骨髓移植(tBMT)无需辅助药物即可实现与Mr BMT等效的替换效率。在8例患者中开展基于tBMT的小胶质细胞替换治疗后,PET成像(正电子发射计算机断层扫描)显示小胶质细胞代谢显著提升,MRI(磁共振成像)证实脑结构损伤停止进展,多个运动功能量表和认知测试指标稳定或改善,在人类患者中系统验证了小胶质细胞替换疗法的临床可行性与长期疗效。

从“绝症”到“可治”,推开ALSP患者的“希望之门”

研究首次提供了基于临床数据的实证证据,证明小胶质细胞替换不仅在动物实验中有效,还能在人类患者中带来实质性的治疗获益。“这也标志着我们在临床上掌握了一种可以稳定控制ALSP进展的有效干预手段,有望攻克这类临床‘绝症’。”上海市第六人民医院神经内科主任医师曹立表示。

“我们开创了小胶质细胞替换这一全新治疗领域,证明它能真正帮助患者。”彭勃说,团队的重点并不局限于研究ALSP这一疾病,更重要的是以该疾病的临床治疗为突破口,验证小胶质细胞替换策略的临床有效性,以便该技术在今后更多疾病中展开运用。

复旦大学实验动物中心青年研究员饶艳霞介绍,“研究实现了从遗传机制到临床验证的全链条闭环,为脑疾病细胞修复开启新阶段,未来将推动该策略应用于更多神经系统疾病。”

据介绍,自2020年彭勃团队首次提出该策略以来,全球多个团队在Cell Stem Cell、Nature Neuroscience等学术期刊上发表相关研究。2025年4月,三篇小胶质细胞替换研究同期登上Immunity和Science Translational Medicine,印证该领域的快速发展。ALSP的突破更揭示了小胶质细胞替换在神经系统疾病治疗中的新潜力,为老技术开辟了“神经疾病治疗”新赛道。

“基础+临床”相结合而产生的突破性成果带来“1+1”大于2的惊喜,前沿科学的温度被传递至临床一线,为患者带来从“无药可治”到“有法可依”的希望转折。

“当实验室里的‘细胞替换’变成患者眼中的‘功能恢复’,科学便真正照进了现实。”彭勃表示,该研究不仅为ALSP患者带来生存希望,更建立了“基因突变-细胞功能异常-精准替换”的治疗范式。团队已向全球公开小胶质细胞替换操作方案,未来计划将该技术拓展至更多以小胶质细胞功能异常为核心的神经系统疾病,推动“细胞修复大脑”从实验室走向更多临床场景。

这一工作由复旦大学与上海市第六人民医院的研究团队合作完成,邬静莹、王亚飞、李小钰、欧阳霈为论文共同第一作者,饶艳霞、曹立、彭勃为论文共同通讯作者。

原标题:《登上Science!上海科学家开创小胶质细胞替换疗法,阻断致命性遗传脑病》

栏目编辑:张炯强

来源:作者:新民晚报 左妍

(转自:科技)