特货

「特货」乃「特殊货物」的简称,是20世纪50年代前,鸦片或其高级制成品在中国普遍的隐晦称谓[1], 由于其价高、体积小、流通性强,当时被视为一种硬通货。后因网络讨论词义逐渐专化为中共延安时期隐秘种植与贩卖鸦片的特称。

特货的词义专化

进入21世纪,随着论坛、贴吧等讨论性网站兴起,中国互联网曾掀起多轮对延安时期中共是否参与鸦片种植与贸易的讨论,特别是“大生产运动”、359旅、南泥湾、张思德等中共典型正面宣传都与鸦片纠缠不清,极大增加了讨论热度。其中,中共元老谢觉哉的《谢觉哉日记》中,频繁出现「特货」一词的真正含义,逐渐成为论据焦点,在网络上争论不休。

相关话题持续发酵多年,使「特货」一词由“鸦片"的代称逐渐专化为中共隐秘鸦片种植和贸易的特定指称。比如中国大陆互联网上关于“大生产运动”、359旅、南泥湾的官方宣传内容,经常会有网民评论“特货”以表戏谑。

中共与特货的历史

由于鸦片在中国历史上曾造成严重社会与健康危害,自20世纪以来,禁毒逐渐成为中国社会的主流共识,与鸦片种植和贸易纠缠不清是相当严重的指控,故中国共产党至今在官方立场上都坚决反对毒品,其内部文件中往往避免直接使用“鸦片”一词,而以“特货”、“特产”、“土货“、“土特产”、“肥皂”等作为委婉代称[2]。尽管如此,部分资料因审查不严仍偶见“鸦片”字样[3]。

八路军120师师长贺龙是特货贸易最早的接触者

自中国工农红军时期起,部分中共苏区开始征收鸦片税[4][5][6],并零星涉足鸦片贸易。

进入抗日战争后,有指1940年代开始,中共各边区和部队就已在私下进行鸦片种植和贸易[7],1941年中共中央甚至需要大青山根据地的鸦片来解决财政困难[8]。为缓解财政危机,在南汉宸建议下毛泽东亲自拍板同意[9][10][3],1942年起,中共中央开始主导并鼓励陕甘宁边区的鸦片的种植,统一收购后向国统区贩卖,既所谓“特货统销”[3]。甚至“大生产运动”的主角,在南泥湾的359旅,也大量种植鸦片[11][12]。特货贸易收入很快成为了陕甘宁边区主要财政收入来源,在中共中央的示范下,其他中共控制区如新四军第七师也开始了广泛的毒品贸易,不仅积累了大量的财富,还以毒品贸易为契机和日伪做生意,换回大量边区所需的药品和工业品。[13] 国共内战期间,毒品贸易在部分地区进一步扩展,成为中共军队和地方政府经费的重要来源。随着中共占领区扩大国统区缩小,特货逐渐开始滞销[14],而内战后期中共占领山东烟台、大连等港口后,开始通过海运将鸦片外销至英属香港、日本等地。[15][16]同时,美国禁毒机构发现,1947年始来自中共的毒品逐步进入日本和南韩,1948年大大增加,1949年大量中共背景的毒品走私犯被逮捕。[17]这与中共占领港口的进度基本一致。

根据美方与台湾方面情报,中共建政后,在薄一波领导的财政部下成立了特货贸易局( Special Trade Bureau),下辖禁烟局(Opium Prohibition Bureau )[17],某个时间段特货由财政部办公厅副主任管理[18]。并由农垦部统一生产经营鸦片,外贸部统一外销。[19],并持续通过英属香港作为中转站出口鸦片及其制品[20]到日本和美国以获取外汇[17]。在原359旅主官王震的农垦部主导下[19],中共在云南、黑龙江和新疆等地的生产建设兵团下属国营农场中广泛种植罂粟[17],代号“100号”[21][22][23][24],名义上用于药用,但产量远超医疗需求。这一行为受到美国联邦麻醉品局首任局长兼联合国麻醉药品委员会美国代表哈里·安斯林格(Harry Anslinger)在联合国麻醉品委员会上公开指控和批评。[17]

美国联邦麻醉品局首任局长哈里·J·安斯林格,曾多次在联合国麻醉品委员会和美国国会作证,指责中共向日本和美国贩毒

1955年,安斯林格在美国国会作证,宣称中共年产毒品6000吨,是最大的毒品生产国,超过全球药用的10倍以上,仅旧金山一地的毒品,就有40%来自中共,毒品贸易顺差可能超过6000万美元。[17]中苏交恶后,1964年《真理报》驻东京记者写文章号称中国年产鸦片8000吨,通过香港获得外汇5亿美元。[25]

在越南战争期间,中国的特货曾被用于支援北越的财政[26]。后中越关系恶化,中共官方媒体则指责北越当局大规模种植鸦片以换取外汇[27][28]。据此推测,在中越蜜月期,中共方面也可能向越共传授了特货贸易的经验。

中美建交及改革开放后,中共财政状况显著改善,遂停止大规模的官方罂粟种植和毒品贸易,并将药用罂粟种植集中至甘肃省农垦集团公司管理[29][30]。据此,接近40年的中共官营毒品贸易活动预计在1980年代初期正式终结。[22]

特货公共讨论的兴衰

中共官方始终对其早期毒品贸易讳莫如深,民众亦缺乏对这段历史的认知。文革结束后,中国在20世纪80至90年代经历短暂的政治宽松,大量关于边区经济、工商、农业和后勤的资料以内部或公开形式出版。

尽管涉及毒品贸易的内容多有删节,但由于其在财政中的重要地位,仍可通过侧面资料予以印证。此外,不少当事人的回忆录与口述历史逐渐被收入地方党史和文史资料之中。部分学者在研究中共早期财政史过程中,逐步揭示了这段隐秘历史。其中,陈永发的《红太阳下的罂粟花》是较早引发关注的重要著作。

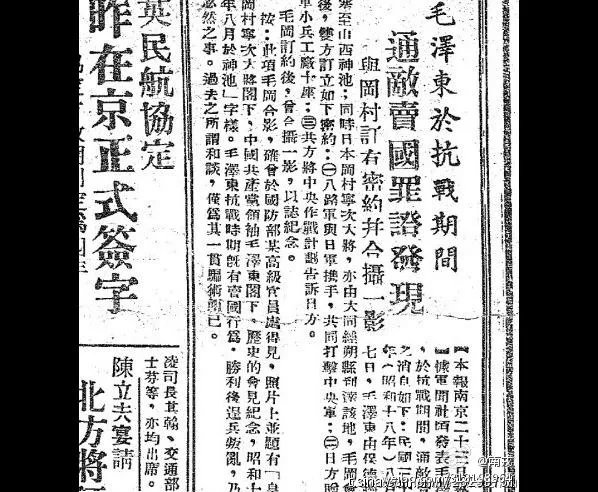

进入互联网时代后,在史料不足的初期,辩论核心是中共特货贸易的有无,比如围绕《延安日记》《谢觉哉日记》等公开出版物中的“特货”是何物引起网民广泛讨论,也激发了更多史料的挖掘,并促使大量特货贸易网文和帖子在网络上流传。随着史料的增加,可以很明确认定“特货”就是鸦片。[2][31][32][33]至21世纪10年代,媒体亦开始介入,如洪振快在《炎黄春秋》发表的《延安时期的“特产”贸易》、张杰在《财经文摘》撰写的《延安的经济“奇迹”》等。一些学术作品如陈耀煌的《统筹与自给之间:中共陕甘宁边区的财经政策与金融、贸易体系》,岳谦厚的《晋西北抗日根据地的特货贸易》等,更是从数量的角度分析了特货贸易在中共边区财政中的重要地位。2014年,知乎的帖子《陕甘宁边区特货(特产)贸易初探》更是站在更高的视角全方面揭示了特货贸易在边区的整个流转过程。传统媒体和学术著作进一步强化了公众对中共在延安时期从事毒品贸易的认知。 然而,随着习近平上台后对互联网持续高压整治,此类话题被中共官方定性为“历史虚无主义”与“谣言”。中国大陆互联网有计划的大规模清除早期历史痕迹、众多论坛、博客被关闭,百度贴吧删除了历史帖子,特货相关话题更是被大规模删除,搜索引擎、社交平台与读秀、超星等知识平台亦封锁了特货相关关键词。

自2022年开始,除支持官方立场媒体如观察者网的“辟谣文章”外[34],这段关于“特货”讨论历史痕迹在中国大陆互联网已几近完全消失。

尽管如此,近二十年的学术研究与网络讨论,中共毒品贸易的事实已逐步被学界[35]与部分公众所认知与接受。比如,瑞典知名游戏制作与发行商Paradox Development Studio的历史模拟游戏《钢铁雄心4》将鸦片贸易做为中共扮演者的决策事件,成为文化再现的一部分[36]。

如今,“特货”一词在多数中文语境中,已成为这一隐秘历史的代称。

工农红军时期

在中国工农红军时期,几乎所有地方武装均涉及毒品贸易以做军资。中共中央及其下属各苏区政权虽有“禁烟”相关政策,但未排斥将鸦片作为硬通货使用,既用于换取急需物资,也作为银行发行货币的保证金来源。部分共产党武装甚至承担鸦片的押运任务,或以征收鸦片税作为财政来源,但在官方宣传中对此鲜有披露,仅能从部分地方文史资料或偶然泄露的档案中略窥一二。

但从总体来看,红军时期的中共中央尚未对鸦片的种植与销售作出统一部署。

1936年2月,红二、六军团在大定县打土豪,没收鸦片2000挑;在徽县,没收烟土230多两[37]。

井冈山苏区

1928年7月4日,湘西南特委军委向中共湖南省委报告,反对省委将红四军主力调离井冈山,陈述了6条理由,其中说道:“从经济上讲,四军人数如此之多,每日至节俭需要现洋七百元。湘南各县焚杀之余,经济破产、土豪打尽。朱部自二月抵耒阳时起即未能筹到一文,仅靠卖烟土吃饭。”[38]

川陕苏区

《川陕苏维埃税务条例草案》中,第三条(甲)特种税第2点中提到“特货:开设特货馆者,每月照三等征收:头等2元,二等1元,三等5角。专门以贩卖特货为业,按每两抽5%。”[4]苏区税务局员工回忆中也多次记载收取特货税或特货馆税。[5]

1935年红四方面军主力撤离川陕苏区后,红军巴山游击队于1937年在川陕道上的龙神殿,铁炉坝设关卡收买路钱,对过往商队强制“有偿护送”,其中对特货按价值收取10%税金。[6]

左右江苏区

邓小平、张云逸在右江苏区收取鸦片过境税,还派军队护送鸦片至南宁。红七军刚成立时,在百色扣留了10万两鸦片,并未销毁,而是采取收重税放行的方式,筹集了税款10余万,解决了根据地财政军需问题。[39]

陕甘苏区

陕北根据地早期的部队来源之一就是特货保运武装。1931年9月,红军晋西游击队第一大队由于山西省政府徐永昌围剿,无法在山西立足,西渡黄河来到陕西,在三边(定边、靖边、安边)一带打土豪、分财物。10月初,红军收编了2只保运队伍(鸦片贸易武装押运),改编为陕北支队,支队长阎红彦,副支队长吴岱峰,政治委员杨重远。[40]

长征时期

1935年1月中央红军打下贵州遵义后,没收了军阀王家烈的十几万元的烟土与食盐,交由中华苏维埃国家银行充当准备金發行“苏维埃银行钞票”,在城中设立4个兑换点,并规定了卖烟土、食盐的方法:烟土、食盐等国家银行经手的物资,一律只收苏维埃银行钞票,以此筹集物资与军粮。[41]

抗日战争时期

1935年,南京国民政府正式设立“中央禁烟委员会”,并颁布《禁烟条例》,1936年起开始实施全国规模的禁烟运动,目标是“十年禁绝鸦片”。从此种植、运输、贩卖毒品成为非法行为。

1936年12月西安事变后,陕北红军被国民政府改编为国民革命军第八路军。由于长期维持庞大军队使陕北财政日益吃紧,中共遂向华北以及内蒙古大青山地区派遣部队,意图打通与苏联的联络渠道,并实现“养兵于外”,以缓解边区本地财政压力。此后,中共中央主要依赖国民政府每月拨付的六十万法币军饷(按两个师标准)、苏联经费援助、海外的募捐,以及外部根据地的资助,财政高度依赖外部输入。

1940年秋天彭德怀对华北日军发动百团大战,并引来日军对中共华北根据地围剿,华北自顾不暇,对中共中央财政输血大受影响。同年,贺龙时从大青山根据地向中共中央输送鸦片,以缓解陕甘宁边区持续恶化的财政困境。

1941年皖南事变爆发后,国民政府彻底中断对中共的财政援助,并对陕甘宁边区实施封锁。整个1941年中共中央财政都在极度困难中度过。同年12月31日,边区银行行长南汉宸亲率稽私队前往保安司令部军需处,征收十三箱“肥皂”(实为鸦片)作为次年财政准备金,为1942年提供了基本财力保障。随后,毛泽东正式批准南汉宸提出的在陕甘宁边区实行官营特货贸易的经济策略。

自1942年初起,中共中央开始主导鸦片的官营种植与贸易,该年度财政状况显著改善,特货收入占中共中央全年财政收入的40%。为回应外界批评,1943年起陕甘宁边区逐步停止鸦片种植,由晋绥边区接替成为主要的特货生产地,并持续向中共中央提供财政支持。

在毛泽东1942年初确认中共官方主导特货贸易前,各“抗日根据地”已经将特货作为重要物资之一筹措军需,保障财政。如晋冀鲁豫边区的鲁西区,1940年建立了特别组织,到敌占区用特货、黄金、白银购买枪支、弹药等,以供部队之需。[42]

抗战中后期,中共各抗日根据地在协款断绝、通货紊乱与军事、行政支出激增的三重压力下,围绕“特货”(鸦片)的种植、统购与统销,建立起一套覆盖生产端、财政金融端与对外贸易端的封闭式框架。其核心是将鸦片“禁吸”与“种植”严格分离,由官方系统统一组织生产、收购与外运,既“特货统销”换回法币、银元、金条与军民必需品,从而补足财政缺口、平衡对外贸易并稳住本币信用。

在陕甘宁边区,1943—1945年“特产”(含特货)在出口总值中的占比高达约七至八成;1944年仅“药品”(特货)官方收进与卖出合计超过四十五万两,并以陕甘宁为贸易中枢向晋绥等区串联输出、回流物资。在晋绥根据地,1943年起与“特货”直接相关的“烟罚”“统购盈余”等项目占财政总收入的比重一路攀升,1944年达约八成,构成财政现金来源的绝对支柱;绥蒙大青山游击根据地甚至以“药品”为准货币进行就地交换(如三两药品易一匹土布)。而在华中皖江抗日民主根据地(新四军七师),战时财经机关以“特货—贸易总局—大江银行—交通线护运队”一体化周转,1944—1945年累计上解法币逾四千四百万元,战时金融结余折合银元逾二十六万两。这一框架,在组织层面依托“物资局/土产公司—密店—护运队—缉私队—兑换所”,在制度层面以“禁吸、统购、统销、严惩走私、价汇并举”来闭合循环,其直接效果便是把原本不可征的“外汇”(法币/银元/金条)变成可控财政收入与军需物资的稳定来源。

特货统销政策推行初期,也曾遇到局部利益冲突。一些基层单位和合作社出于自身盈利考虑,不愿将鸦片、食盐完全交统销,转而私自走私牟利。对此,边区政府一方面通过政治纪律和行政命令要求“全局利益高于一切”,禁止各单位擅自经商;另一方面,强化财政监察和走私惩处机制。边区财政厅禁烟督察队经常下乡检查,查缉私售鸦片。1942年绥德曾发生一起留守兵团军需干部走私鸦片案,被财政厅副厅长霍维德带队查获30两鸦片,引发军方与财政厅的争执。此事最终惊动边区主席林伯渠出面协调,体现出在特货贸易的执行中,党政军各系统既有协作也有矛盾,需要高层统筹。

抗战时期中共边区鸦片贸易流程图[43]

特货为核心的边区财政金融与贸易体系

中共根据地围绕鸦片贸易建立了一套特殊的贸易金融体系,涵盖边区银行、贸易公司、合作社和财政机关等协同运作。

首先,边区银行在特货贸易中发挥了枢纽作用。边币因缺乏足够金属储备而信用有限,而鸦片出口能换回法币、银元和黄金,有助于边区银行稳定金融。根据边区规定,任何商人运出鸦片所得的法币、金银必须按照官方牌价兑换给边区银行,以防资金外流和通货膨胀。1943年西北局要求特货和食盐必须通过统销机关换回必需品或法币上交银行,不得私自携带货币入境。这保证了鸦片贸易所获的硬通货源源不断流入边区金融体系。大量法币和贵金属的汇入,使边区银行得以发行稳定的本位币,减缓通胀压力。

其次,贸易机构与合作社共同构成特货流通网络。边区官方组建贸易公司(如西北土产公司、集成贸易公司等)垄断鸦片和食盐等特种商品的购销。与此同时,各地合作社和部队后勤部门在统一部署下参与物资交换:有的合作社负责在民间收购鸦片原货,有的部队则直接运送和护送鸦片出境。

总体而言,根据地通过财政处—贸易局(公司)—禁烟督察处—银行等机构的分工合作,实现了特货从种植、收购、运输、兑换到资金沉淀的闭环运作。这种体制保证了鸦片贸易收益能够集中用于根据地财政开支、军需补给和货币发行,成为根据地经济运转不可或缺的一环。

特货贸易的金融组织结构

陕甘宁边区自1942年底先组建“西北土产公司”,1943年又并入新设“物资局”,将贸易局、土产公司与盐务等并行单位统一归口,形成“财政厅—物资局—土产公司/盐业公司—各分区办事处—各县烟站/密店”的纵向体系。

物资局负责编制推销计划、议定价格与路线、统一对外贸易,并在延安、绥德、陇东(宁夏/平凉)、宝鸡、晋西南等地布设“密店”与联络点,以公开与隐蔽两套渠道并用出口“特货”等敏感物资。为鼓励合法通道、抑制走私,官方允许参与外运的商号按“十成货”计取八至十成的贸易利润,同时以军队编制提供全程武装护送并收取保运费;

而在金融端则设立三十余处分散兑换所,许以“无条件兑换”边币并主动抬升金价、压制短期投机,确保贸易回流的法币、金银与外汇不至于冲垮本币汇价。

制度设计与组织配置因此呈现出彼此咬合的链条:上游由农业生产在严格税制下完成“药品”集货,中游经由“物资局—土产公司—密店—护运队”完成外运与变现,下游再把回流的法币/金银通过兑换所、财政库与银行体系导入预算与军需供给,周转为食盐、布匹、药品、金属材料乃至工矿设备,形成财政—金融—贸易—生产的闭环。

特货贸易的生产与分工

各根据地普遍以“禁吸”、“禁私”与“统购”为制度底线:农民可在任务下种植,但不得吸食与私售;收割后须持介绍信与许可证到指定“烟站”按等级、价格交售,换回布匹、粮食、牲畜等生产资料。晋绥根据地在县、区两级建立“统购办事处—烟站—稽查点”三级组织,1944年发布《新药品统购办法》,细化“统购时间、定额、手续、价比与结算”,并以“罚款收据兼存货证”的票据系统将库存与流转纳入可查链路;在税制上实行按户累进、按总产量计征的阶梯税(五两以下免征,五至十两13%起,至四十两以上35%封顶),并辅以集中收购价与以货易货的“等价交换”。“忻县—宁武—保德—河曲—静乐—神池—五寨—偏关”等县档案显示,农户无介绍不得携带“药材”(特货)进入统购站,违者没收;烟站对入站药材称重、分级、结算后就地发放“布匹/衣料/牲畜”等换回物资,形成“以货易货—统购结算”的基本模式。这种将农副物资与“药品”绑定的价比制度,使得汇率失真、现银奇缺时,产区内部仍能运转准货币功能,譬如大青山根据地便普遍按“三两药品折一匹土布”的比价就地交换。

在对外统销与护运环节,陕甘宁与晋绥之间在1943年春确立“河东统购、河西统销”分工:河东(晋绥)生产区不得自销,须将特货集运至绥德螅蛎峪联合办事处,由陕甘宁物资局与西北土产公司专责统销,河西以“十成货价+路耗”支付货价并每两另付河东两角白洋的周转费;缉私也按“河东—河西”分区负责,防止口岸各自外流。在更大范围内,各主要根据地之间按财政金融办的“互济方案”进行跨区结算与实物置换——陕甘宁、晋绥的布棉短口由晋察冀、晋冀鲁豫与山东分担调拨,山东则以盐折交,降低对外汇的依赖,维持战时收支平衡。

特货贸易为核心的财政效果

陕甘宁边区(延安、关中、陇东、绥德、三边等分区)在1943—1945年的对外贸易中,“特产/特货”的出口占比逐年攀升至约70%—79%,显示其在外汇(法币/银元/金银)获取中的主导地位。1944年官方账载“药品”收进168,895两、卖出284,273两,在物资局的统一统销下,以延安为中枢向晋绥(河东)与关内城市开辟多条输出路线,密店则在榆林、安边、宁夏、平凉、宝鸡与晋西南等节点协同接货、分销、清算。价格侧,1942年延安城内“特货”每两标价约1,400边币、小米一斗约125边币,价比约一比十一,折算为供给标准等于以千斤级“特货”便可覆盖万人部队年度口粮开支的数量级;这也解释了何以“特货回流”能快速转化为对粮、布、药的直接保障。与此同时,边区在军纪上以严惩内销、禁吸为原则,出现部队擅自买卖“特货”的个案亦纳入司法系统严格处置,形成“禁吸/禁私—统销外运”的制度闭环。至于南泥湾是否种植罂粟,内部调查、当事人口述与当时外事接待的遮蔽策略均显示至少在个别单位与地块有过试种与栽培,但从全边区财政—贸易统计看,货源主力仍来自更广的分区与跨区调剂,且统一外运、严禁内销的政策并未改变。

晋绥根据地(吕梁分区:兴县、临县、离石、方山等;雁北分区:忻县、宁武、静乐、神池、五寨、偏关、保德、河曲等)自1943年起全面推行“统购—统销—缉私”一体的“特货”贸易体制。财政账面显示,1943年“烟罚”(烟税与统购盈余)占当年财政总收入逾八成,1944年“特货”相关收入仍约八成,1945年亦逾半;行署在总结中直称“外汇来源主要依靠药品出口,其他都是次要”。在统销环节,晋绥行署贸易局与陕甘宁物资局签订月度结算与“十成货价”支付机制,确保“速出速回”;在跨区互济上,1944年春以“药品”收入抵扣食盐购进并换回大量布匹,1945年春又以“特货”输出集中解决三、八分区的盐与衣料缺口。来自县、区一线的档案亦可见货物流与资金流的细目:1947年2月—5月短短三个半月,晋绥行署贸易局销出药品91,911.4两,换回现金、布匹、粮食、牲畜、颜料、药品等十一大类八十余种物资及外欠合计约306亿农币;而对农户收益的抽样调查显示,1943年兴县、忻县、宁武、河曲、静乐十个典型户合计种植35.8亩,“净得白洋809.69元,亩均22.5元”,与种五谷相比亩均增益约两倍至数倍。这一体系在金融上反哺本币稳定——在农币/银元比价持续承压的背景下,特货贸易使晋绥有能力以“抬金价、稳汇价”的方式维持农币信用,进而减轻本区公粮与田赋的社会负担;以1941年对比数据计,晋绥临县后月境村人均负担远低于日占区与晋西南同期样本,财政的“外汇化”收入显著缓释了直接摊派。

大青山抗日游击根据地则体现出“特货—准货币化—就地补给”的另一种形态:在绥中地区一次性收烟一万多两、蛮汗山区亦一次性收烟一万多两的规模下,战地流通中以“三两药品折一匹土布”的实物比价进行交换,形成“以物易物”式的小循环。这种做法使游击区在交通被切断、法币无法汇兑时,仍可通过“药品”完成军需与民生物资的就地筹措。

华中皖江抗日根据地(新四军七师)是在“特货—贸易总局—大江银行—交通线护运队”四位一体中把金融节点前置、以法币结余为目标的样本。1943—1945年,七师财经系统建立贸易总局(1945年11月18日设立并以详尽章程规范)、大江银行(统筹大江币发行与法币通兑、收取汇兑手续费)与护航队(负责水陆运输),以“汤家沟—和县—含山—芜湖”等联络线为核心组织对外贸易。在总量上,1944—1945年间“上缴中央系统法币”逾四千四百万元,自1943—1945年累计上缴超五千三百万元;战时由中央系统保管的法币余额折合银元约二十六万五千两,构成华中战场持续作战与统战的现金池。

特货贸易对中共的意义

破除国民政府封锁

皖南事变后,国民政府对中共各根据地全面封锁,1943年甚至准备进攻延安。特货贸易有效撕破了国民政府方面对根据地的经济封锁。利用了黑市的需求,中共根据地获得了原本被封锁的物资渠道。例如皖江根据地以鸦片为交换筹码,从日伪控制的城市源源不断购入军火、药品、机器零件等战略物资,这是在日伪默许下进行,国民政府鞭长莫及。晋绥则利用鸦片吸引山西、绥远一带敌占区商人冒险走私,与根据地形成互通有无的地下市场。

极大提升财力

特货贸易在各根据地财政中所占比例之高,令人瞩目。陕甘宁边区方面,据陈永发引述的档案,1943年边区统销鸦片的利润占当年岁入的40.82%,1944年特货收入可能占到边区财政收入的70%以上,1945年则在50-80%之间(不同统计口径有所差异)。这样的比例意味着在战争后期,中共和根据地政府的日常运转、军队供给很大程度上仰赖鸦片贸易所得。这反映了1943-1944年鸦片经济达到顶峰,成为根据地财政名副其实的“第一支柱”。

以晋西北根据地首府兴县为例,由于部队机关集中发放大量边币导致通货膨胀,边区不得不更积极依赖鸦片贸易获取法币。一份晋绥边区财政检查报告指出:“1943、44两年间,由于种了特产(鸦片)…财政上才稍有办法,生活水平才提高”。鸦片贸易不仅直接充实了货币财政,还在物资供应上发挥了巨大作用。例如1942年延安市面上鸦片价格高达每两1400元边币,而小米每斗仅125元**。据此折算,一两鸦片可换11.2斗小米,一斤鸦片的价值相当于5376斤小米。边区粮食定量供应标准是每人每日约1.5斤粮食,如此估算1000斤鸦片即可换来一万人大军一年的口粮。

由此可见,通过特货贸易,中共根据地能够以较少的重量获取巨量粮食等战略物资,在敌后实现“以毒易粮”的惊人效果。这对于支撑长期给养养至关重要。同样,鸦片贸易为根据地换回大批军需和工业用品。1943年上半年,陕甘宁边区通过出口鸦片和食盐获取了7000万法币、15万银元和300两黄金的回笼资金。这些财力被用于从国统区或敌占区购买布匹、药品、机器配件等必需品,大大缓解了根据地的供应压力。有边区干部在总结财政工作时直言:近几年解决财政问题所依靠的物质力量,首要是“黑(特产)”,其次才是“黄(公粮)”“绿(纸币)”“白(食盐)”。特货(黑色)被列为第一位的支柱,可见其在根据地经济中的特殊地位。

特货是中共财政战略中最大的法宝。学者陈永发将延安的鸦片经济形容为“毛泽东的秘密武器”,苏联驻延安记者弗拉基米洛夫在《延安日记》中也观察到:“鸦片是当地贸易中最重要的一宗商品”,可以说没有特货贸易的支撑,就没有根据地经济的奇迹,更没有中共根据地的稳定。正如南汉宸在1947年所总结的,陕甘宁边区之所以渡过难关、实现翻身,很大程度上靠的就是这种非常规的特种贸易收入。

陕甘边区

1938年4月18日,新疆省政府财政厅厅长毛泽民为缓解陕甘边区的财政困难,曾请示中共中央,准备把新疆所存的16万两烟土在平津地区变卖,以筹措经费,缓解边区财政困难[44][45][46]。毛泽东于5月20日回信同意并由陈云操办:“请陈云同志替他办,财政事情第一要紧,不但那里好,将来也有助于我们,请陈抄办一份,送洛甫”。[45][46]

大青山抗日根据地

大青山抗日游击根据地是120师一部北上蒙绥建立的根据地,其实更像游击区,既为向北打通与苏联联系,也为增加收入来源,支援八路军和中共中央。而财政的主要来源,就是特货,大青山地区是中共最早开始使用特货的区域。

由于大青山地区中共没有稳定的法定货币流通,将特货充当货币使用,如1943年归绥县四区一些村庄向抗日政府缴纳经费、公粮时,直接以鸦片两数折算;游击队筹措军费时,群众以银元加鸦片缴纳捐款,;日伪也接受鸦片赎人,1938年村民以50两大烟和200块银元赎出被日军抓走的同胞。烈士遗属抚恤也发放鸦片:1943年大青山一位地下干部牺牲后,组织上曾送其家属20两大烟土以资安置生活;甚至婚嫁费用也用鸦片支付——一名前游击队员回忆组织上给予60两鸦片作他的结婚费用。1942年前后,该根据地发动群众以鸦片换粮、换军需品,官方亦以储备的鸦片和黄金赴外换取粮食与军械。晋绥行署1946年的财经教材甚至将“药品(大烟)”列入货币科目,与金条、银洋、法币并列。

在大青山获得的特货自然不会独享,1940年春,大青山骑兵支队参谋长陈刚(原358旅715团3营营长)一次就从大青山带了4吨特货回延安,受到高度评价。[7]原晋西北军区供给部部长范子瑜回忆120师后勤时提到,120师在大青山根据地搞鸦片烟土,然后运到陕西跃州、同官一带的马栏镇、张村驿贩卖。3年中运了3次,1次就运1.5万两,卖了15万银元,“部队基本靠这个来解决困难”。1941年5月,范子瑜收完鸦片回来,适逢中共中央以军委总参谋长叶剑英和军委后勤部长叶季壮的名义,给贺龙,关向英发电报,提出以TNT换特货,后贺龙决定从运回的1.5万两鸦片中拿出1万两送到延安,没有要求交换条件。[8]陈希云表示部队还没有棉衣过冬,贺龙反问“你要头,还是要身子?”[47]。原解放军炮兵政治部研究室主任梁劲秀回忆,八路军在归绥地区征收烟罚,每年夏季都可到四、五千两烟土,整个大青山地区的烟罚除了本地党政机关自用,还可以支援晋绥军区和延安中央。[48]

陕甘宁抗日根据地

陕甘宁边区作为中共中央所在,根据地内部鸦片产量有限,边区自产鸦片主要在1942-1944年间,后因非议逐步停止,将生产中心转移到晋绥,而后更多扮演统筹销售中心的角色。

1942年底边区政府联合党政军机关资本成立西北土产公司,专责将特货(鸦片)统购后对外销售,换取法币和日用品。1943年又整合贸易局、土产公司成立边区物资局,全力推销鸦片。统销政策实施后,陕甘宁边区成为各根据地鸦片输出的集散地:1943年边区通过特货统销获利占全年财政收入的40.82%,有效缓解了财政危机。根据陈永发研究,当年陕甘宁边区出售的鸦片有约60%来自晋绥边区,其余则由本地及日占区流入;到1944年,边区贩售的鸦片几乎全部仰赖晋绥和敌占区供给。

边区政府规定鸦片一律由官方统购统销,严禁私下买卖或走私,一经查获即重罚,以确保收益归公。例如1943年8月边区延属地委下发秘密通知,要求各县将收缴和征购的特货集中上交专署统一出售,不得私留,并强调对外仍称系禁种没收,以免公开真相。在严密的管控下,陕甘宁边区利用特货贸易获取了大量硬通货。据国民政府调查,当时中共允许外来商人承购鸦片,由八路军留守处护送出境,每两鸦片收取90元护送费,另有每两75元登记费和20元过境税。这些收入连同鸦片售款一起,成为边区财政的重要来源。

南泥湾

主条目:南泥湾

1942年,朱德(右三)、贺龙(右四)在王震(右二)陪同下,视察南泥湾

根据《南泥湾调查》,1942年特务团、九团、四支队来南泥湾“皆曾种地,但中心在种特产”[11]。在1942年各单位中底面积调查表中,八团种植1000亩,收烟300两,特务团收烟100两,警卫团收烟800两,炮兵团种植六百亩只出八十亩,收烟几十两。[12]“第一,贪多;第二缺乏经验,未好好的采访老百姓的意见,如炮兵团下种时,老百姓说太早,种了不出来,我们不听,结果六百亩只出了八十亩。其他是施肥割烟皆不熟悉……”。[12]

时任三五九旅九团九连连长,后长期担任南泥湾生产大队长的刘宝斋[49]所述,所在部队在南泥湾孟酒沟种大烟,用多余的粮食酿酒,烟酒贩到国统区卖钱,“为这事常同机关的打架。连队要挣钱,机关要收税。一次往河东贩卖烟土,货上了船,船帮上一圈端刺刀的战士,看谁敢挡……”。[50]

根据司马璐《中共历史的见证》,当时中共的地下工作中就包括向国统区推销南泥湾特产(鸦片),由贾拓夫主持。[51]

根据盛文采访所述,1947年胡宗南进攻延安,从陇东佯攻,主力从宜川北上延安,走多年未走小路奇袭。南泥湾的金盆湾是其中路线之一,国军参谋人员化妆为鸦片走私商人进入边区,“沿路贩卖西药和布料,归途带鸦片回来”,确认了路线通畅。[52]

晋绥抗日根据地

晋绥根据地是抗战时期中共鸦片贸易的主要产地和输出地。晋西北地区(土地贫瘠、物产匮乏)自清末即有种植罂粟的传统。抗战爆发后,该地区最初也奉行禁烟方针,但到1941年前后财政困难使得晋西北开始秘密参与特货贸易。

由于1942年财政依然艰难,晋绥边区在当年第一次高干会议上制定新财政方针,正式决定参与鸦片种植贸易,以特货收入作为财政支柱。1943年起,晋绥边区大规模种植鸦片并实行统购统销,成为陕甘宁边区特货的主要供给地。晋绥军区派出工作组指导农民种植罂粟,同时严格禁止本地吸食,以“种禁分离”确保鸦片全部用于对外交换。晋绥边区从1941年起对私种罂粟征收“烟苗罚款”,烟苗罚款收入迅速上升,特货(鸦片)收入占晋绥财政的比重从1941年的22%、1942年的26%,激增至1943年的85%、1944年的82%,抗战胜利时的1945年回落至约48%。

在统一收购方面,晋西北行署制定了详细的征购办法:例如1944年规定按照产量分级累进征收鸦片实物作为“统购”,超过一定产量者最高要上缴50%65%的鸦片作为统购税。剩余部分由政府以固定价格收买,集中运往陕甘宁销售。为防止走私,晋绥边区要求商人必须预先缴纳相当于购货资本20%的保证金,并签署不掺假、不私卖、不扰乱金融的保证,才能参与官方统购。这些严厉措施保证了特货贸易完全纳入政府控制,收益用于根据地财政。

据《晋绥过去九年财政工作概要检查报告》统计,晋绥边区由特货(鸦片)取得的收入占财政收入比例在1943年达到85%,1944年达80%,为财政第一大来源。即使在抗战胜利的1945年,晋绥特货收入仍占财政近一半(约48%)。不仅比例奇高,实际收入额亦激增:晋绥特货收入从1940年的白洋4万余元攀升至1943年的数百万元(其中相当大一部分上解给陕甘宁边区);1944年晋绥特货收入约折合534万银元,占全年财政收入的四分之五。可见,鸦片贸易在晋绥根据地财政中举足轻重,“没有鸦片收入,财政就难以为继”。为了经营特货,晋绥边区亦建立起相应机构,如在财政厅下设烟酒管理和稽查部门,配合边区贸易公司和银行运作,对鸦片的种植、收购、运输到销售实行全程监管。统一收购的鸦片大部分通过黄河运往陕甘宁边区,再由西北局统销全国。

值得一提的是,由于晋绥与陕甘宁两地最初在统销问题上存在协调困难,中央高层曾亲自函电调解,要求两根据地密切合作:陕甘宁边区代销晋绥特产,收取20%贸易税作为回报,其余款项返还晋绥积累家底。实践中虽然出现过各自为政、越权直接交易的现象,但总体而言两大根据地建立了特货贸易的协作体系,共渡财政难关。

新四军(皖江根据地)

皖江地处华中敌后,新四军第七师于1943年进驻后面临严峻的经济困难:因连年征战,财政收入锐减,部队给养匮乏。七师新任财经处长蔡辉提出紧急筹措资金的七条措施,其中包括加强“货物管理”,以控制战略物资和易货贸易对抗敌人经济封锁。皖江东部的和含地区(和县、含山一带)当时为长江下游重要的鸦片产区和贸易集散地。

1943年夏,蔡辉根据侦察汇报,向区党委建议利用和含地区的鸦片资源作为对敌贸易的特殊武器,这一提议获曾希圣等批准。皖江军区迅即成立“和含货管处”,由新四军和县游击大队长赵鹏程兼任处长,专项负责鸦片的征购和交易。七师运用掌握的鸦片展开了一系列秘密对敌贸易,取得了“三大特殊作用”:一是通过与敌伪高层秘密交易,换取了大量情报、武器弹药、黄金和美钞,二是通过鸦片贿赂、收买敌伪军警要员,打通了地下交通线和军需采购线,遇到关卡盘查时“一包鸦片就可能化险为夷”;三是利用鸦片获取百倍暴利,为根据地带来巨额利润,从而大大改善根据地财政。

事实证明鸦片贸易使七师财政出现“跳跃式”增长:仅1943年春到1944年春一年的时间,皖江根据地财政收入比1942年净增两倍以上,达到6000万元(法币)。1944年,七师在完成自身经费开支外,分三次上缴军部1400万元,支援华中局和延安。到1944年底,七师积累的财力甚至能一次性拿出5000万元支援新四军第五师。战时由中央系统保管的法币余额折合银元约26万5千两,构成华中战场持续作战与统战的现金池,因经济充裕,第七师被戏称为“富七师”。

据新四军干部叶进明回忆,七师通过汪伪芜湖商会会长汪子东 (页面存档备份,存于互联网档案馆)等建立秘密易货协议,从上海日商处直接获取紧缺物资(包括TNT炸药、军工钢材、机床、药品等),以部分粮食和山货作价支付。鸦片显然是这批“山货”中最特殊也最关键的交换品(百倍利润即指此)。汪子东在5年中向新四军提供的物资不下四五千吨,还向新四军提供日军活动的军事情报和营救被俘人员,日军投降后,汪子东定居日本。经中国驻日大使馆联络于1980年回国观光,受到省工商联接待。省政协负责人(当年新四军第七师领导)会见了他,肯定他是一位有影响的爱国人士。[53]

通过这种隐蔽的官方贸易,皖江根据地在敌后打开了一条物资补给和财政来源的绿色通道。皖江特货贸易的成功实践,使新四军七师既渡过难关,又发展壮大,其经验被概括为“以商养军、以商哺民”的典型范例。

imfaraway 写了: 2025年 9月 4日 13:10

四几年还炒作共产党卖鸦片,游而不击,后来纽约时报专门派人跟着美国考察团去边区考察,结果发现到处都是种粮食的农田,没看到鸦片,而且当地武装很多都用缴获的三八式。我前段时间读纽时老新闻看到的。