https://www.douban.com/note/572985417/? ... 626qn8qarg

《秋风行戒悲落叶——忆师长》——陆谷孙

朱一点头

2016-07-28

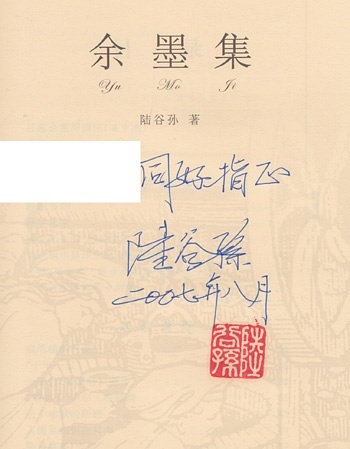

朱一案:这本是“老神仙”2001年写的一篇纪念文章,最早在《万象》上看到,应该是陆先生应海上陆公子之约所作,后来收入陆先生的《余墨集》,匆匆查了一下,网上有的只是删节版而并无全文,“老神仙“今天遽归道山,无比震惊,哀恸之余,觉得以为最好的纪念还是多读先生的著作文章,回想当年初读此文之后久久不能平复的感慨心情,很人说陆先生的成就在英语,区区觉得,抛开专业不谈,文章能写得这样洒脱隽永,当世又有多少“大师“”能够如此呢?!曾冒昧问过陆先生几个很不着调的问题,先生以沪语排山倒海风趣回答如在目前,先生开朗爽直、谦逊达观,那一代人明明“悲问上苍:人间冷酷,何处始可觅得温暖?!”,而陆先生却是时刻不忘提携后进:“”凋零之后,何日再见欹欤盛哉的繁茂?但愿少壮俊彦,皆骎骎有后来居上之势。”兹将《余墨集》中的全文摘录于此,陆先生走好!

秋风行戒悲落叶——忆师长

陆谷孙

忘记是哪一位大家(昆德拉?)说过,夕阳的余晖使一切显出醇美。年时何速,一不留神,老已冉冉近矣,自己不但满了一个花甲,更成了复旦外文系现职教员中最年长的一位。夕阳的余晖下,重存往会,怀想亲爱,不时有一幅幅师长的影像游走脑际,寤寐无忘!

20世纪50年代初,内地的高等院系经历过一次大规模的改组调整.政治上向着苏联的“一边倒”导致俄语畸形行俏,而被贬作“帝国主义语言”的英语则迭遭砍伐,直到全国之大只剩下七八个高校英语专业为止。复旦大学的外文系英语专业是当时硕果仅存的“七零八落”之一,更因为调入了原先分别供职于几家教会大学、私立大学和复旦以外其他国立大学多位有经验的英语教师,一时颇有群贤毕至之盛,成为院系调整的“得益大户”。复旦外文系虽也有调出支援外校者,如冒效鲁先生之调往安徽大学,方重先生之调往上海外语学院,林疑今先生之调往厦门大学,朱复、索天章等先生之调往军队外语学院(后陆续调回),然与调入者相比,毕竟是少数。

那时,作为学生,仰望复旦外文系各位师长,真可谓芒焰熠熠,大才槃槃;居心向学之士,只要善从诸儒不同的学养和专长,博采并学,必可大有长进。

Big Three之一:杨岂深

杨岂深先生

先从当年被学生戏称为the Big Three(三巨头)的杨岂深、徐燕谋、葛传椝说起。杨是继全增嘏、孙大雨之后出任外文系主任的,“在位”有年,人称“杨老令公”,“岂深”二字据说是他本人入世之初改用的名字,意在自谦;而“老令公”其实不老,比之今日的我还年轻好几岁呢,只是他体弱多病(或自觉体弱多病),作派比较接近老者,说话喘悸少气,声音幽幽,往往未及一半便戛然而止,一手已摁脉去也(英谚云:The creaking door hangs the longest on hinges.扉虽危却长不倒。“三巨头”中杨寿最高,足征此语)。

识书识人是杨岂深先生对复旦外文系最大的贡献,无他人可比。复旦外文系一度图书资料丰足,曾是兄弟院系羡慕的对象。例如后来被称为20世纪50-60年代美国反叛青年“圣经”的The Catcher in the Rye《麦田守望者》,书出版不久,外文系资料室已经购得,有位学者专程从北方来,竟把全书摘抄了去。“文革”爆发,大字报攻击杨岂深独霸订书大权,而且新书一到照例要送他先读,被他垄断多时,殊不知倘若没有这样一位读书多、涉猎广、信息灵的系主任早早重视图书资源的积累,复旦外文系就不会有今天这样一点“家底”。杨又知人善任,且有前瞻目光,早在中苏公开交恶之前,他已抽调俄语教师改行去学法语和世界语,还曾拟议派人去学作为西方文明源头一部分的拉丁语,以免“绝后”(出于种种原因,此计未成,幸有杨烈先生在耄耋之年,义务为系里的有志青年讲授一点拉丁入门,致未完全断种)。我虽不才,当时还算年富力强。是杨岂深先生在我本科毕业后的第二年,本人犹在攻读研究生的同时,把我推上最高年级英五“英美报刊选读”新课的讲台,逼我奋发努力。事后想来,杨可能看到了我这人不肯轻易言败的好胜心和比较强烈的表达欲,这才把我往高处推去,看看能挖掘出多少潜力来,而正因为起点较高,自己一点不敢怠慢,日后的进步也才更快一些。

毋庸讳言,作为党员系主任,杨在当年是不能不紧跟政治形势的,在历次运动中误伤同仁也是难免。一位嗜读克里斯蒂疑案小说的老教师曾对我说,她要写一篇某英语系发生教师连环被杀的故事,侦探结果发现“凶手”竟是那貌似弱不禁风的系主任,虽是无稽笑谈,与杨芥蒂之深可见一斑!杨早在“反右”之后便声称要以“forget and forgive”(忘却并宽恕)的态度对待同事之间的恩怨纠葛,而在“文革”之后,在他的晚年,老人似更经历了一番大彻大悟。